天然材と変わらぬ高品質の再生骨材Hを製造する―加熱すりもみ法

-

印刷

-

共有

-

成友興業「加熱すりもみ装置」

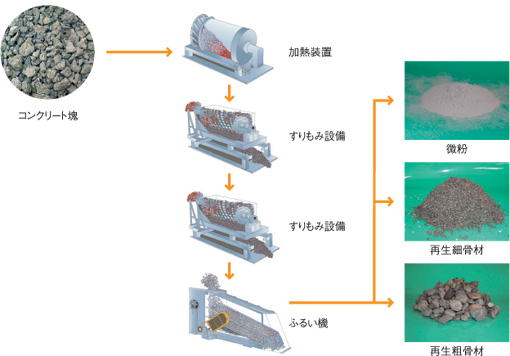

約40mm以下に破砕したコンクリート塊をロータリーキルンタイプの加熱装置で約300℃に加熱、セメントペーストに脱水反応を起こし結合を脆弱化。次に、すりもみ装置で加熱したコンクリート塊を回転するロータにより、骨材が破砕しない程度にすりもみ、骨材とセメントペーストを分離。さらに、振動スクリーンで製品サイズ別に分けて製品化される。 ※再生骨材は、L、M、Hという品質に区分され、成友興業の新工場で製造されるのは天然骨材と同品質の「H」

これまで難しいといわれてきたコンクリート廃材から構造物への再生利用。これを可能にした「加熱すりもみ法」には、多くの関係者の努力が集結する。20年にわたる研究開発の歩みを関係者に聞いた。

「加熱すりもみ装置」の特長をお聞かせください。

細沼 順人 氏

原料のコンクリート塊を加熱することによって、セメントペーストを剥離しやすいように脆弱化し、骨材とセメントペーストとを分離(すりもみ作業)しやすくするため、使用するエネルギーは少なくてすみます。また、すりもみによって骨材の破壊も少なくてすみ、安定した品質を保つことが可能です。

ここで発生するセメントフィラーは、セメントと同程度の細かさで、若干の水硬性があるため、土壌改良材への適用が可能です。また、粉じんをフィラータンクへ集め、飛散を防止するため、環境に配慮した設備となっています。

着想から実用化に至るまでの研究開発の歩みをお聞かせください。

技術開発には品質と経済性という2つの課題がありましたが、まず品質の担保を優先し、普通骨材と同等の品質の再生骨材を目標にしてきました。その結果「加熱すりもみ法」を見出したわけですが、加熱工程については、火災により建物が強度を失うことをヒントに開発しました。これは加熱することによってセメントの付着力が低減するからです。また、すりもみ工程に関しては、米の精米技術を参考にしています。

その後、経済産業省の委託試験を通じて移動式のプラントを開発・製作し、再生骨材をオンサイトで製造・利用してきました。さらに経済性を追求するため、平成17年から加熱方式とすりもみ方式の見直しを行い、処理能力を増加させることによって経済性を考慮した現在のシステムを完成させました。城南島工場は20年間の研究成果の集大成と言えます。

再生骨材の高品質化には、建築学会などの学術的な団体の学識者らがバックアップしてくださいました。とくに国土交通省、経済産業省、大手ゼネコン、中間処理業者、砕石業者、セメントメーカーなど民間30数社が集った「コンクリート再生材高度利用研究会」は、今日の成果を生む原動力となりました。

友澤史紀日大教授をはじめとした学識者の指導、三菱マテリアル社と三菱マテリアルテクノ社の実用化に向けた実証研究、そしてコンクリートがらの再生利用に夢をもって取組んだ成友興業のチャレンジ精神など、多くの関係者の情熱がコンクリートリサイクルを通じた循環型社会構築に貢献しています。