横浜市のカーボンニュートラルなまちづくり 高難度、都市部での脱炭素に挑む

-

印刷

-

共有

-

大都市脱炭素化モデルの構築を目指す

“持続可能な大都市”の実現を目指し、市民、事業者、関係団体、国など、多様なステークホルダーと連携しながら2050年の温室効果ガス排出実質ゼロへ向けた取り組みを進める横浜市。

同市脱炭素・GREEN×EXPO推進局 カーボンニュートラル事業推進課長の松下功氏は、「ビルが建ち並び、太陽光パネルの設置が難しい環境下にある一方でエネルギー消費は大きい。こうした都市部での脱炭素をいかに達成していくかが、横浜市ならではの課題です。1つの手法で解決することは難しく、多様な取り組みを多角的に進めていくことが重要と考えています」と話す。

都市部ならではの課題解決へ向け、先進的かつ多様な取り組みを凝縮したエリアとなっているのが、環境省が推進する脱炭素先行地域に選定(2022年4月)されている『みなとみらい21地区』だ。

オフィス、商業施設、住宅、企業の本社やR&D施設、大学など多様な機能が集積するエネルギーの大消費地である同地区では、地域内の多様な企業と連携し“公民連携で挑戦する大都市脱炭素化モデル”の構築を目指した取り組みが進む。

直近では、横浜市が所管する雨水調整池に事業者が太陽光発電設備を設置し、発電した電力を同地区へ供給する『雨水調整池を活用したオフサイトPPA』を進める。2024年度中の太陽光発電設備設置へ向け動いており、太陽光の設置場所に限りのある“都市型モデル”として事業を推進する。

また、横浜市内の家庭に設置されている卒FITの太陽光発電設備にも着目。2024年10月には発電事業等を行う企業と横浜市の間で連携協定を結び、家庭の太陽光発電設備の余剰電力を活用したオフサイトPPAによる電力供給を開始。2024年11月から、『みなとみらい21地区』に立地する横浜赤レンガ倉庫への電力供給を開始した。

市民が普段の生活の中で継続できる取り組み

家庭部門がCO2排出の約3割を占めるのも横浜市の特徴の1つ。1人ひとりの市民の取り組みや行動変容といったことも、脱炭素実現へ向けた大きなポイントとなる。

横浜市では、市民の環境に関する意識や環境行動の実践状況を把握するための『環境に関する市民意識調査』を毎年行っている。2024年度の調査結果によると、“環境や環境の取組に関心のある人”が82.7%。脱炭素化の実現へ向けては“今の生活スタイルの中で工夫しながら行動したい”と回答した人が71.9%となっている。

カーボンニュートラル事業推進課 担当係長の村尾雄太氏は「太陽光パネルを設置する、自動車をEVへ変えるといったコストのかかる大がかりなものだけではなく、一般市民が普段の生活の中で継続してできるような脱炭素の取り組みも必要だと思います」と話す。

横浜市では、『みなとみらい21地区』に本社を置く企業の呼びかけで始まった、家庭や飲食店などで発生する廃食油からSAF(持続可能な航空燃料)を作る『Fry to Fly Project』に2023年から参加している。

2024年2月には、航空会社と連携協定を結び、横浜市内の家庭で発生する廃食油を回収しSAF等にリサイクルするための仕組み構築と社会実装を目指した取り組みも開始。市内のスーパーマーケットに廃食油の回収ボックスを設置し、市民はオリジナルの専用ボトルで廃食油を運び回収ボックスに流し込む。

「既に回収を開始した拠点も含め、今後13拠点(取材時・2024年11月時点)で回収していく予定です。市民の方からは、これまで新聞に吸わせたり、専用の薬剤で固めたりして手間のかかっていた食油の廃棄が楽になり、かつ再利用されるということで“大変いい取り組み”と好評いただいています」(村尾氏)

民間との連携で新たな取り組みを推進

脱炭素およびCO2排出については、直近の数字で基準年度である2013年度比で24%ほど削減されてきている状況だ。しかし、2030年の50%、2050年のカーボンゼロは非常に高いハードルで、まだまだ厳しい状況にある。

「全部門での対策が必要で、基本である省エネの推進と電力の再エネ転換はもちろん、日本で消費されるエネルギーに起因するCO2の約半分は熱エネルギーが占めているため、水素に代表される次世代エネルギーの活用も、技術革新や国の政策の動向を見据えながら進めていく必要があるかと思います」(松下氏)

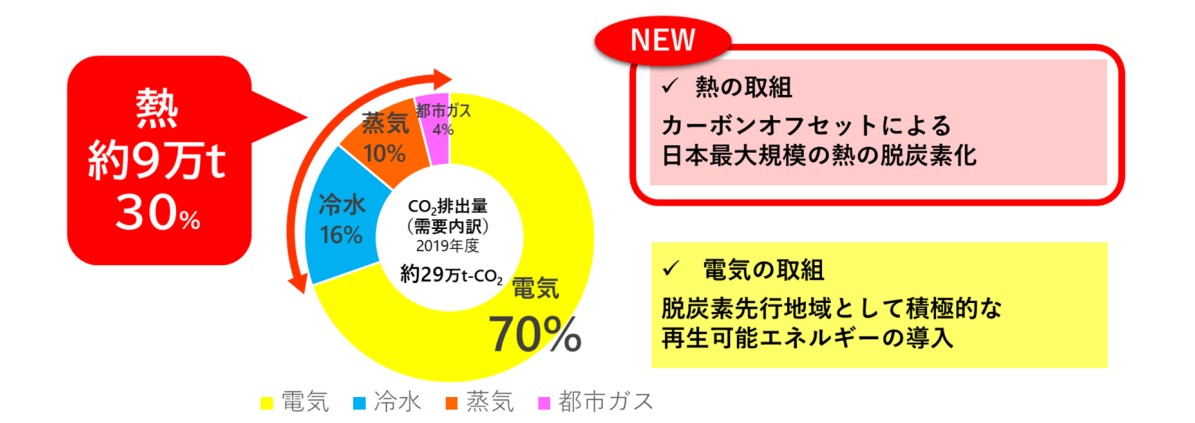

脱炭素先行地域である『みなとみらい21地区』では、日本最大規模の熱エネルギーの脱炭素化の取り組みをスタートしている。

同地区では、国内最大級の地域冷暖房エリアとして、エリア全体の冷暖房・給湯などに利用する冷水と蒸気を地区内のプラントで集中的に製造し、導管を通じて各建物に供給を行っている。同地区においては、年間で排出されるCO2のうち、約3割が熱の利用に起因する。この取り組みでは、J-クレジットなどを活用しカーボン・オフセットを行うことで、令和6年度に発生する熱に起因するCO2の約2割にあたる約18,000トンが削減される見込みだ。

また、横浜市はガス会社とメタネーション実証試験に向けた連携協定を結んでおり、2023年7月から重工業メーカーと共同で横浜市資源循環局鶴見工場の排ガスから分離・回収したCO2をメタネーション実証設備に輸送し、再エネ由来のグリーン水素と合わせてe-メタンを製造している。

今回新たに、2024年4月から運用が開始された『クリーンガス証書制度』に基づき、メタネーション実証設備で製造したe-メタンについてクリーンガス証書を入手。2024年10月31日の“ガスの記念日”から一定期間、取得したクリーンガス証書の環境価値を山下公園通りのガス燈に活用。ガス燈で使用する燃料をクリーンガス化する。e-メタン由来のクリーンガス証書で環境価値の移転を行うのは日本初となる。

「横浜市の特徴として、非常に多様な企業の集積があります。それを活かし、連携しながら新しい取り組みを進めていきたい。ハードルの高い都市部での脱炭素に向けて、様々な手法で挑んでいければと思います」(松下氏)

“脱炭素へ貢献したい”と想いつつ、“どうすればいいのか分からない”といった企業や市民は多い。「企業や市民、関係機関のつなぎ役となるのが行政の役割。脱炭素に取り組みたい方、解決策を持っている方、アクションできる方、それらをつないでいくことで、企業や市民の“貢献したい”気持ちに応え、脱炭素への取り組みを盛り上げていく。『みなとみらい21地区』をその象徴的な場所にしていきたいと考えています。脱炭素先行地域で得られた成果を他の地域に波及させ、脱炭素の取り組みを加速していきたいと思います」(村尾氏)