サプライヤーとの共創・連携を通じて適正な地域循環型社会とCNをリードする

-

印刷

-

共有

-

地域で発生した廃食油をアスファルト合材プラントの加熱燃料に利活用し、地域の道路に還元する資源循環を推進し、道路舗装業界のカーボンニュートラルや自治体のゼロカーボンシティを目指す。

その構想と進捗を田中鉄工代表取締役CEO村田満和氏に伺った。

全国1000カ所のアスファルト製造プラントでカーボンニュートラルの達成を目指す

アスファルト合材製造プラントで使用する燃料に、家庭から出る未回収の廃食油や、産業廃棄物として処理されている廃食油を活用することで、アスファルト合材の製造過程で発生するCO2排出量を大幅に削減できる。

アスファルトプラント(全国約1000プラント)から発生するCO2量は、約140万トン/年である。そのうち約8割は、アスファルト製造時の加熱工程で使用される重油(化石燃料)に由来している。

田中鉄工では、その重油の代替燃料として、廃食油を利活用する取り組みを全国1000カ所のアスファルト合材プラントに拡げることを推進。化石燃料使用量を段階的に削減し、2030年には全国の工場から発生するCO2排出量を約70万トン/年に抑え、カーボンハーフの達成を目指している。

廃食油の地域循環でゼロカーボンシティを実現

廃食油のリサイクルは、航空燃料SAF(Sustainable Aviation Fuel/持続可能な航空燃料)を始めとする様々な活用が進んでいる。一方で、自治体が推進するゼロカーボンシティの取り組みとして考えると、地域内で資源を循環させる仕組みを作ることも重要だ。

田中鉄工代表取締役CEO村田満和氏は「自治体内で廃食油を回収して重油代替燃料として活用することで、アスファルト合材の製造に役立て、道路整備や補修に活用できます。これにより、CO2排出削減や地域資源の有効活用が進み、地産地消のエネルギーシステムが構築されます。さらに、静脈産業の発展にもつながり、持続可能な社会づくりに貢献します」と語る。

廃食油を安定的に供給するには、地域全体で循環型社会を実現することが不可欠。そのためには、自治体や小売業、生協、油脂会社、道路会社などのサプライヤーと連携し、持続可能な回収・再利用の仕組みを構築することが重要となる。

エネルギーの地産地消を支えるビジネスモデル 持続可能な未来を目指す

廃食油の回収や利活用を行う地域の油脂会社が安定的に事業を継続するためには、社会的価値に加え、経済的価値(利益)をいかに生み出すかがとても重要です。持続可能なビジネスモデルの構築こそが、グリーンサプライチェーンとの強固なエンゲージメントを確立し、長期的な共創を築く鍵となります(同氏)」。サプライヤーが持続可能な経営を続けられる環境を整えることの重要性を村田氏は強調する。同社が描く廃食油の地産地消型資源循環の仕組みは、すでに長崎県大村市や北海道小樽市で「Roa(d)cal SDGs Project」(地産地消型のローカルSDGsモデル)として始動しており、地域のサプライヤーとのエンゲージメントを具現化する取り組みとなっている。

エンゲージメントが拓く未来─循環型社会とローカルSDGsの挑戦

「循環型社会の実現には、“意識と行動”“制度とルール””技術とプロダクト”が重要であり、今後の広がりの鍵を握っています。私どもは、廃食油の利活用(リサイクル)を呼び掛けるTVCM・ラジオCMを、全国各地で放映しております。テレビ・新聞・雑誌等の様々な媒体にも“Roa(d)cal SDGs Project”を数多く取り上げていただいています。この地道な広報活動は、廃食油リサイクルを共創するサプライヤーの皆さまの事業意欲の高揚にもつながっています(同氏)」

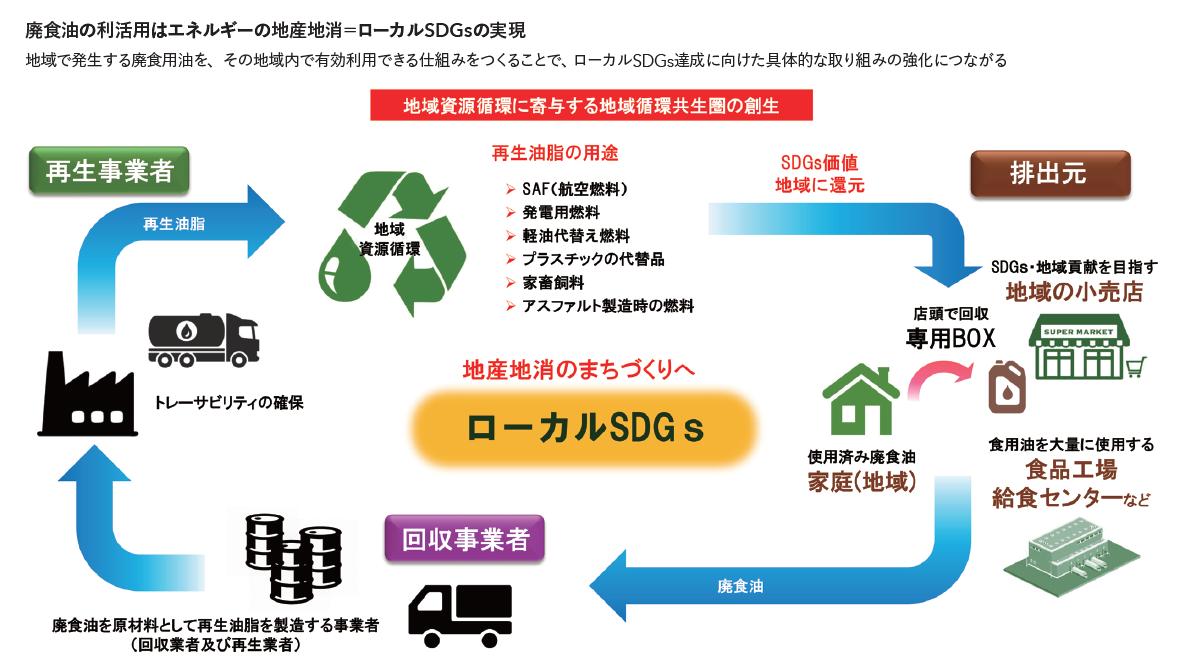

地域で発生する廃食用油を、その地域内で有効利用できる仕組みをつくることで、ローカルSDGs達成に向けた具体的な取り組みの強化につながる

カーボンニュートラルを進めるための政策は、資源を無駄なく活用する「循環型社会」の実現に大きく影響する。政府や自治体が脱炭素の仕組みを整え、制度とルールを作ることで、廃棄物のリサイクルや再生可能エネルギーの活用がスムーズに進む。その結果、循環型社会の実現が早まる。つまり、カーボンニュートラル政策がしっかり進められるかどうかが、循環型社会をどれだけ早く実現できるかを左右する。

田中鉄工は、ゼロカーボンシティを宣言した全国の自治体に向け、脱炭素施策モデルとして“地産地消型ローカルSDGs”を提案している。