【企業の脱炭素を支援】安定性とコストパフォーマンスに優れた「CO2排出実質ゼロ」の電力プラン

-

印刷

-

共有

-

大手企業では脱炭素経営が加速する一方、中小企業では資金や人的リソースの制約により、取り組みの第一歩を踏み出すのが難しい現状にある。

グリーンエネルギー事業本部 ジェネラルマネージャー

森川洋一氏

中小企業が脱炭素経営に踏み出すことの重要性やメリット、さらに企業の脱炭素経営をサポートするレジルのソリューションについて、同社グリーンエネルギー事業本部の森川洋一氏に聞いた。

◆脱炭素経営を成長戦略として捉える

1994年に設立したレジルは、“脱炭素を、難問にしない”をミッションに掲げるクライメートテックカンパニーだ。

祖業であるマンション一括受電事業で培った資産やノウハウを活用し、主として〈分散型エネルギー〉、〈グリーンエネルギー〉、〈エネルギーDX〉の3つの領域で事業を展開。エネルギーの分散化・デジタル化を通じて、企業が心理的・経済的な負担なく脱炭素経営に取り組めるよう支援している。

「中小企業が脱炭素経営を行うメリットは、主に以下の5つです」と森川氏は語る。

1つ目は、環境意識の高い企業や消費者に選ばれる企業となり、〈競争優位性の向上〉につながること。

2つ目は〈ブランド価値の向上〉で、SDGsやESGを重視する国際的な大手企業との取引チャンスが広がるほか、環境に配慮した企業として社会的信頼が高まること。

3つ目は、CO2排出に伴う規制や増額が検討されている炭素税など、〈規制リスクの回避〉につながること。

4つ目は、環境への貢献を意識した活動を行うことで〈従業員のエンゲージメント向上〉につながること。

そして、5つ目は「脱炭素経営」への取り組みが〈持続的な企業成長の促進〉につながること。

森川氏「中小企業においても脱炭素経営は、短期的なコスト負担や削減だけでなく、成長戦略として捉えることが重要です。」

大手企業がサプライチェーンに対して脱炭素への具体的な取り組みを要求するといった話は少ない。しかし、取り組み状況に関するアンケートの提出を求めるケースは増えており、そう遠くない将来、脱炭素への取り組みが取引の条件になっていく可能性は非常に高いだろう。

森川氏「脱炭素への取り組みは、単純なコスト削減や新たな市場開拓といった短期的なメリットだけではありません。中長期的なブランド価値の向上、規制リスクの軽減、将来を見据えた要請リスクへの対応、企業継続のためのインフラ強化にもつながる重要な成長戦略なのです。」

◆現在の電力契約からレジルの電力に切り替えるだけで、CO2排出実質ゼロ化を実現

レジルは、CO2を実質的に排出しない電力を提供することで企業の脱炭素経営を支援している。

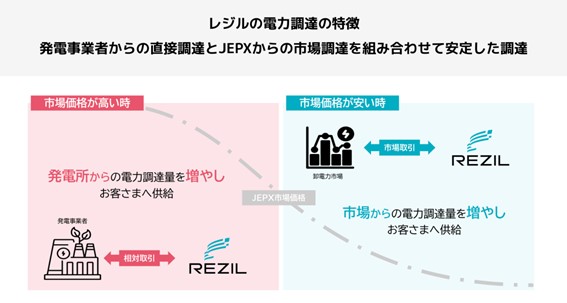

新電力として多様な発電事業者と連携するレジル。発電事業者からの直接調達とJEPX(日本卸電力取引所)からの市場調達を組み合わせ、市場価格の変動に応じて調達量を柔軟に調整。これにより、電力供給の安定性を確保するとともに、価格上昇リスクを抑制している。

さらに、電力供給時に非化石証書(再生可能エネルギー(以下、再エネ)などから発電された電気の環境価値を証明する証書)を購入することで、顧客企業は現在の電力契約からレジルの電力契約に切り替えるだけで、CO2排出実質ゼロ化を実現できる。

電力に関するCO2排出実質ゼロの取り組みをCSR報告書や環境報告書に記載することで、企業の環境対策を明確に示せるだけでなく、企業イメージの向上も期待できる。

森川氏「レジルでは非化石証書の取得にかかる費用を電気料金に転嫁していません。そのため、これまで非化石証書を自身で手配し、電力使用量に応じた追加コストを支払って購入していた法人さまも、電気の契約先をレジルに変えていただくだけで、実質CO2排出ゼロの電力を利用できるようになります。さらに、従来の契約と比べてコストが下がる可能性もあります。」

◆電力コストを削減しつつ価格変動のリスクを軽減する「ハイブリッドプラン」(※)を用意

現在、同社は独自の『JEPX連動型プラン』と『固定型プラン』を展開しているが、新たに『ハイブリッドプラン』をリリース。

ハイブリッドプランは、固定型プランの価格安定性とJEPX連動型プランのコストメリットを融合させた、両者の利点を兼ね備えたプランである。

現状では固定型プランに比べて、JEPX連動型プランの方がコストメリットが出やすい傾向にある。しかし、異常気象や災害による電力市場の高騰リスクを懸念する企業も多い。

コスト削減と価格の安定性を両立したい企業にとって『ハイブリッドプラン』はまさに最適な選択肢の1つといえる。

森川氏「新たにリリースした『ハイブリッドプラン』は、市場連動型と固定型の良いところを組み合わせたプランで、『JEPX連動型プラン』の仕組みを活かしつつ、年間最大6ヶ月間を固定料金に設定できます。例えば、市場が高騰しやすい時期や使用量の多い月に固定料金を適用することで、急激な価格上昇リスクを効果的に軽減します。」

※固定型プランの料金を適用した期間中は、JEPX連動型プランの料金へ変更することができません。

※本プランは電気料金の変動リスクを抑えることを目的としていますが、JEPX(日本卸電力取引所)の価格高騰時や、お客さまの電気の使用状況(使用時間・時間帯・使用量など)によっては、電気料金が高くなる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

◆電力の切り替えで、価格メリットや環境価値を実感する企業が続々

株式会社サンケイビル・アセットマネジメントは、2024年11月に運用中の5つのオフィスビルで、レジルの『固定型プラン』と『再エネRE100メニュー』を採用した。

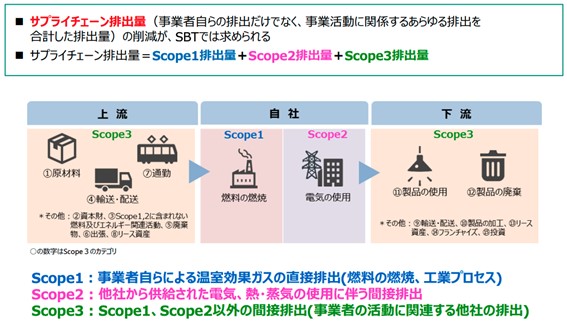

「アセットマネジメント業界において、スコープ2だけでなく、スコープ3(ビル内テナント)のCO2排出量も、コストアップすることなく一気に削減できた」と高く評価された。

一方、株式会社北陸マツダでは、「電気料金を下げたい」という要望が特に重要視されていたため『JEPX連動型プラン』を提案した。

レジル独自の『JEPX連動型プラン』は、月間平均価格を採用している。一般的な市場連動型プランが30分ごとの市場価格で単価が決まるのに対し、本プランは価格変動リスクを抑える仕組みとなっている。

この『JEPX連動型プラン』の導入により、既存契約と比較して約20%の電気料金の削減を見込んでいる。また全拠点で使用電力における実質再エネ比率100%の達成に貢献した。

※上記の事例はあくまで一例です。

◆“脱炭素を、難問にしない”

レジルは「グリーンエネルギー事業」の法人向け電力小売サービスにおいて、2024年12月度(2025年1月確定分)より、販売電力の実質再エネ比率100%を達成した。

同社は従前より2030年までに上記の実現を目標に掲げていたが、約5年前倒しで達成した。

一方、日本全体で見ると、大手企業では再エネの導入が徐々に進みつつあるものの、サプライチェーン全体で再エネを利用しているケースは依然として少ない。

森川氏「大手企業にとっては、スコープ2(間接的に排出される温室効果ガス)に加え、スコープ3(原材料の調達や販売後に排出される温室効果ガス)の削減が、今後の重要課題になると考えます。

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/SBT_syousai_all_20240301.pdf

“脱炭素を、難問にしない”が私たちのミッションです。人、企業、自治体が、いつも通りの活動をしながら、電気料金の削減と脱炭素を両立できるソリューションをサプライチェーン全体にも提供していく、これらの取り組みを通じて、結果的に社会的価値の高い企業へと成長できればと考えています。」