【テキスト贈呈あり】自治体と企業の環境意識を高める契機に「eco検定」

-

印刷

-

共有

-

環境を「自分ごと」として捉える

環境に関する一部分の知識を深掘りするのではなく、幅広い環境問題を歴史的背景から直近のトピックまで網羅的、かつ体系的に学べるのが『eco検定』の特徴だ。業種・職種、企業規模の大小に関係なく、現代のビジネスシーンで活かせる環境基礎知識を学べる。

企業がeco検定を導入する目的の1つは、環境経営や脱炭素の推進へ向けた社員・社内の環境意識の向上や企業風土の醸成だ。「eco検定」によって環境問題に関する正しい知識を学ぶことで、社員1人ひとりにとって環境問題が「自分ごと化」し、会社全体の環境意識の底上げにつなげる狙いがある。

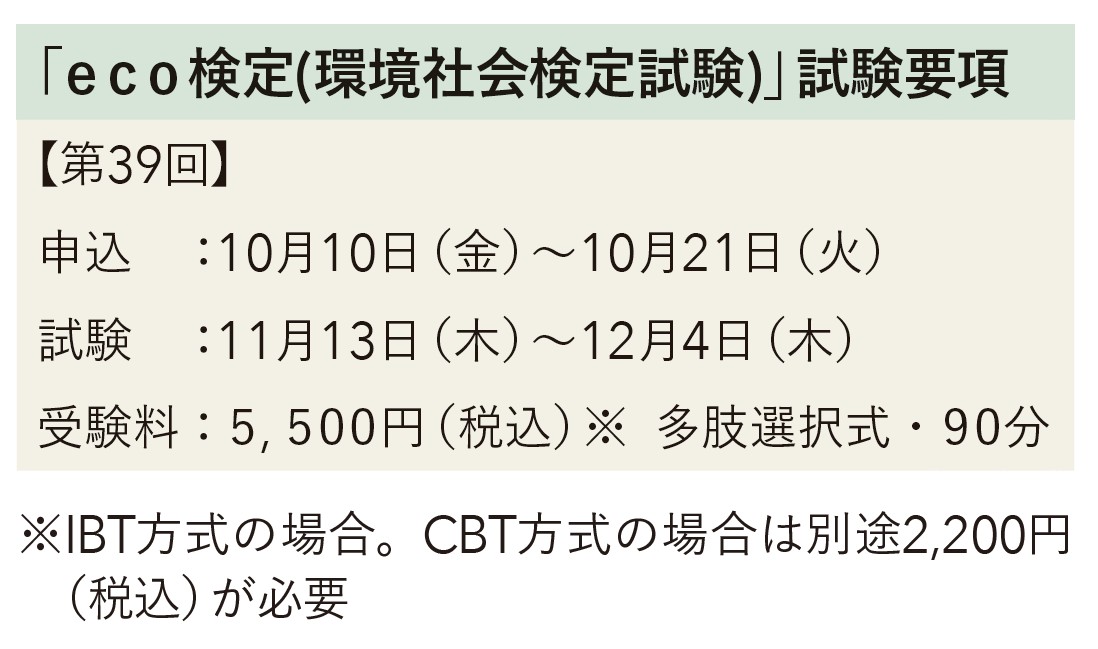

企業におけるeco検定の導入は、社員や講師の日程調整が必要な通常の研修制度より容易だ。試験はオンライン形式で夏と冬の年2回行われ、各受験者が2週間ほどの試験期間中に都合のよい時間帯に受験できるのが強みだ。「団体申込」によって社員の申込状況や試験結果を担当者が簡単に確認できる機能もあり、会社・団体内部での受験状況の管理もしやすい。

東京商工会議所の担当者は「環境問題は急激に変化・複雑化し、目まぐるしく移り変わっています。こうした中、持続可能な社会を実現するためには、『1人ひとりが環境問題を自分ごととして考える』という共通認識を社会全体で醸成することが不可欠です。そのためにも、まずはeco検定を環境問題に取り組むファーストステップとしてもらうべく、検定試験の存在を広く周知し、受験者と合格者(エコピープル)を増やすことが必要だと考えます」と説明する。

経営戦略、KPIにeco検定を組み込む例も

企業の管理職や経営層の受験も進んでおり、社内コミュニケーションの共通言語や、ESG経営を実現するツールとしての利用も広がっている。企業の業種・受験者の職種を問わず、幅広く活用されていることも大きな特徴だ。

特に最近では、経営戦略に環境を取り入れる企業が増加しており、合格者数をKPIに組み込む例もある。また、若手社員の高い環境意識が原動力になり、それに応じる形で経営層も行動を変えるという組織全体の意識改革が見られる。東商の担当者は「若手社員をはじめ、高校生や大学生といった次世代を担う人材の環境意識は非常に高まっています。そのため、昨今の深刻な人手不足の中、会社全体で環境意識の底上げに取り組み、対外的な発信を強化していかないと就職活動で選ばれず、会社としての持続可能性も消失してしまいます。また、入社後のギャップを埋めるためにも、組織側の環境意識改革が求められていると思います」と話す。

目黒区、長岡市など自治体との連携進む

また、近年では世界的なカーボンニュートラル政策の推進を背景に、環境問題への取り組みが全国の自治体にも広がっており、職員や市民の環境意識向上のための一つのツールとしてeco検定を活用する自治体が増えている。中でも東京都目黒区や新潟県長岡市(同市省エネ・再エネ産業振興プラットフォーム)では、地域事業者にeco検定の受験料を補助することで、自治体が主体的に地域全体を巻き込み、持続可能な地域づくりに努めている。

2023年4月に東京23区で最初にeco検定助成制度を開始した目黒区では、先立つ2023年3月に、青木英二区長と東京商工会議所の菅野達之介・目黒支部会長が意見交換を実施。青木区長は「この助成事業が、事業者の方々にとって、地球規模の環境問題を自分ごととして受け止め、できることに取り組む契機となってほしい」と期待を表明。

菅野会長も「区と連携してeco検定の取得を支援することは大変意義深い。環境意識を変えるきっかけとなることを願う」と話した。

「自治体による地域の環境意識向上に向けた取り組みは、今までもあったと思います。しかし、2021年に地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)が改正され、2050年カーボンニュートラル宣言が国の基本理念に組み込まれたことで大きく前進しました。地方自治体としても、これまで以上に環境問題を『自分ごと』と捉えるきっかけとなり、地域を巻き込んだ取り組みの第一歩としてeco検定を活用いただくようになったのではないかと思います」(東商の担当者)

自治体における環境問題への取り組み意識が高まる中で、今後さらにeco検定を通じた連携が期待される。

「受験して終わり」ではなく、合格後の行動につなげる

企業や自治体での活用が広まっているeco検定だが、一般的な検定試験で言われている「合格すること」を終着点に置かず、試験を通じて得られた知識を合格後の実際の活動に活かすことに重点を置いている。

中でも、エコピープルが集まり形成された団体「エコユニット」の優れた環境活動の取り組みを表彰する「eco検定アワード」が特徴的だ。2008年から継続的に開催し、好事例を広く周知することで、受験者の実践的な活動を支えている。今後も合格者支援を通じて、eco検定のさらなる面的な広がりを図り、地域や企業の枠を超えた持続可能な社会づくりの一助となることを目指す。

公式テキストは教材としての評価高く大学で単位認定も

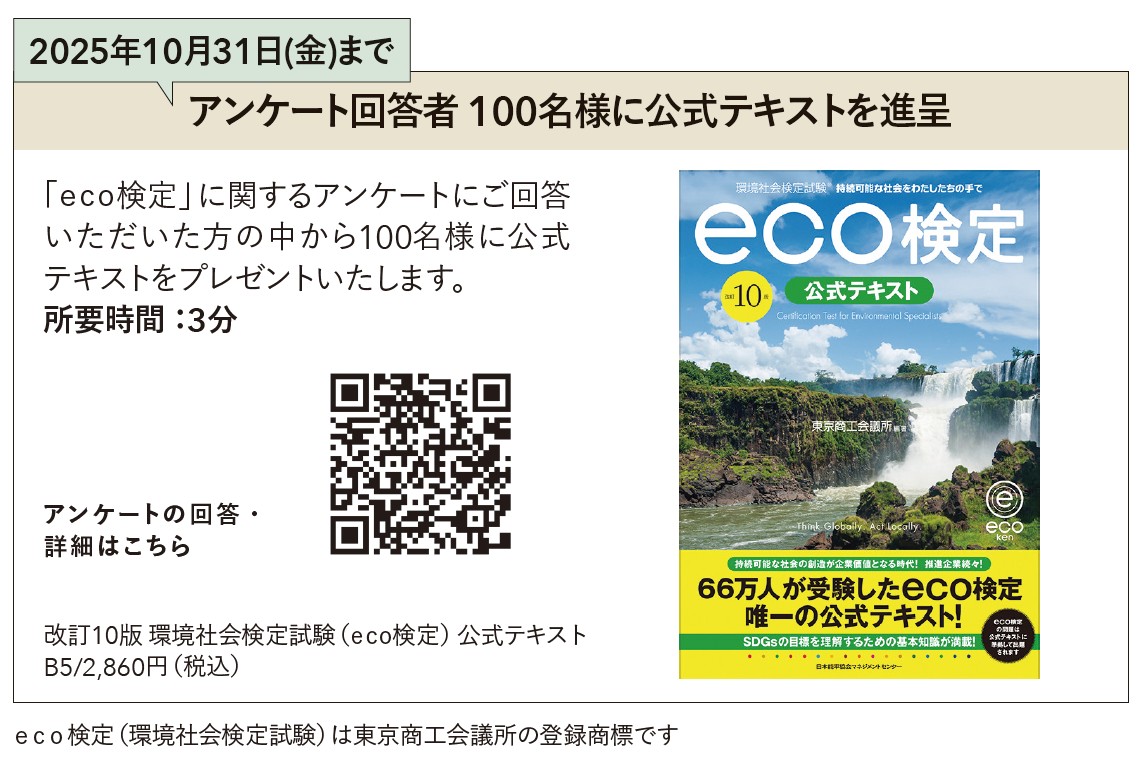

学習のベースとなる公式テキストは、国際会議や政府の動向を含む最新情報を反映し、2年ごとに内容を改訂。最新の動向が幅広く網羅され、ビジネス参考書としても高く評価されている。また、大学では環境分野を中心に授業の教科書として導入されている。一部の大学では「eco検定」に合格することで単位認定も行われているほどだ。

東商の担当者は「各環境分野の最前線で活躍する有識者の方々にご意見をいただきながら、環境人材として必須の知識をブラッシュアップできるよう、テキストに落とし込んでいます」と説明する。

東商創設者・渋沢栄一の理念に合致するeco検定

東京商工会議所を設立し、「近代日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一が唱えた「道徳経済合一」の精神がこのeco検定の底流にも流れている。

「人・企業・地域が自身の利益だけを追求するのではなく、環境問題のような社会全体の取り組むべき課題に1人ひとりが真摯に向き合う、これこそが渋沢栄一が目指した社会であり、その考え方を改めて広めることが商工会議所の責務と考えています。その中で、eco検定が1つのきっかけとなればいいなと思います」(東商の担当者)

お問い合わせはこちら

東京商工会議所 検定センター

TEL :03-3283-7666

URL: https://kentei.tokyo-cci.or.jp/eco/