脱炭素に向けた微生物利用の最新動向 CO2で育つ大腸菌など

-

印刷

-

共有

-

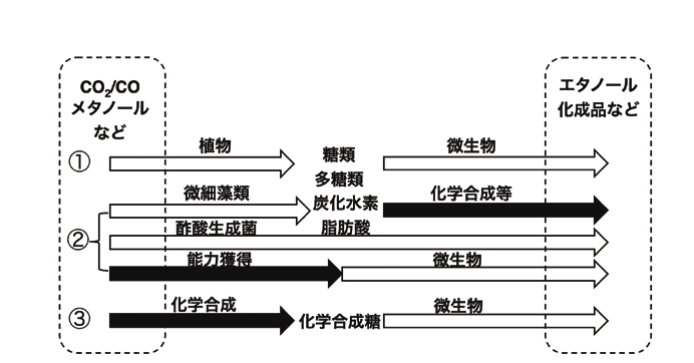

脱炭素社会の実現に向けて、植物の光合成により、CO2から多糖などに固定された炭素を、微生物の力で有用物質に変換するものづくりへの期待が高まっている。ただ、解決すべき問題は山積している。たとえば、バイオエタノールの製造量は年間1000億リットルを越えているが、ほとんどがトウモロコシ(米国)やサトウキビ(ブラジル)を原料としたものであり、原料が食料と競合するため、 方向転換を余儀なくされている。ブラジルのRaizenは、サトウキビの絞り滓であるバガスを原料としたバイオエタノール生産を行っているが、製造量は10億リットルにも満たないのが現状である。

本稿では、脱炭素に向けた、微生物の活用に関する研究開発の動向を整理したい。

バイオマスの利用

光合成によりCO2から固定された植物中の炭素を微生物の力で有用物質に変換するものである。

食料と競合しない生産を目指して、非可食バイオマスから糖への変換、糖から化成品などを生産する微生物の構築などの研究開発が精力的に行われている。

非可食バイオマスはセルロース、リグニン、ヘミセルロースが複雑に絡み合った構造からなる。非可食バイオマスを糖化酵素で分解して糖を得るが、糖化酵素は高価であり、大きな障壁となっている。

非可食バイオマス利用に関する、近年の特筆すべき研究開発事例として、スイスの総合化学会社Clariantの麦わらを原料とした「SunLiquidシステム」によるエタノール生産が挙げられる。

SunLiquidシステムの特徴は、(1)糸状菌によるオンサイトでの糖化酵素の生産、(2)バイオマスの分解により生じる、5単糖のアラビノースとキシロースを利用できるように酵母を遺伝子改変、(3)蒸留ではなく、独自開発のエタノール吸着カラムの利用、にあった。しかしながら、2022年に操業を開始したルーマニアの工場は、糖化酵素の生産効率が目標に達せず、2023年12月に閉鎖された。

バイオマスのうち世界的に流通量が多い、ウッドペレット、製紙用パルプ、バイオエタノール原料糖に含まれる炭素量を化成品製造用途で使われる原油の炭素量と比較すると、バイオマスで賄えるのは30%にも満たないという試算がある*1)。

したがって、すべての化成品をバイオマス由来品に代替することは現実的ではなく、バイオマスは、優先度の高い製品へ戦略的に導入していく必要がある。また、バイオマス資源に乏しい日本においては、原料バイオマスの選定と調達が重要な課題である。

続きは有料会員になるか、この記事の購入後にお読みいただけます。

- 1

- 2