日本独自のサポート体制と世界標準の製品品質で次代の電力社会に貢献する(2ページ目)

-

印刷

-

共有

-

最短で翌日に復旧ダウンタイムが短い理由

落雷被害を受け、モジュールが破損しただけでなく、電力線を通じてパワコンの中にも雷が入ってしまい、IGBTが壊れてしまいました。

壊れたパワコンは4~5台でしたが、SMAさんは1週間で全数復旧させてくれました。 メインデバイスの故障だったため1カ月くらい復旧は無理かと思っていたので、本当に助かりました。

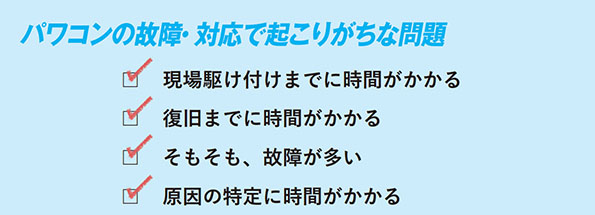

発電を止めない、止まったとしてもすぐ復旧させる、という同社の姿勢を支えるポリシーや、技術的なポイントはどこにあるのだろうか。

サービス部門に移る前に技術部門を統括していた川上氏は、同社製品が長年にわたって積み上げてきた製品の設計思想を挙げる。

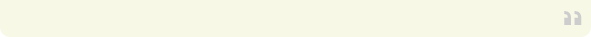

「メーカーの立場からは、製品について『壊れません』とは絶対に言えません。しかし、壊れたときに発電できない期間、いわゆる『ダウンタイム』をいかに短くするかが、私のサービスチームの大きなチャレンジ目標になっています。ですから、小型パワコンで不調の連絡があればセンドバックですぐに代替機を送り、大型パワコンが停止したという連絡であれば、できる限り早く現場へ駆けつけます」(川上氏)。

さらに特長的なのは、同社サービススタッフが現場に駆け付けてからパワコンが復旧するまでのスピードとその仕組みだ。大型パワコンが停止したという連絡を受けた場合、早ければ翌日、遅くとも翌々日にはサービススタッフが現場に入り、即日で復旧させるという。これは同社にとって特別なことではなく、即日対応が基本なのだという。

メーカーによってはサービススタッフが現場に着いたあと、故障箇所を確認して必要な部品を取り寄せてから修理...とかなり時間がかかるはずである。例えば、パワコンの部品のなかで中心的な役割を担うIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)の不具合では、故障から修理、復旧まで1週間、という例も当たり前に聞く話である。

「ここが当社のサポート体制がほかと違うところです。SMAのパワコンは些細な変化も捉えられるよう、非常に多くのアラートを発信する設計になっています。エラーコードを数百種近く設定してあり、機器のこの辺りの波形がおかしい、ここが異常だ、と部品単位で異常を検出できます。ですから、パワコンが止まってしまった際には、現場に向かう前にエラーコードを解析することで、どの部品を持って伺えばいいか、あたりをつけた状態で急行でき、現場に伺った当日にすぐ復旧できるのです。本当に止まってしまう前の予兆を捉えた予防的な対応をとることも可能です」(川上氏)。

このように異常をきめ細かく検出するエラーコードは、当然一朝一夕にできたものではない。同社の36年にわたる歴史のなかで、現場からのフィードバックにひとつひとつ対応し、製品改良などのPDCAサイクルを回し続けてきたことで築き上げられてきた結果なのである。長い歴史と世界各国に製品を供給するなかで磨かれた、同社ならではの特長と言えるだろう。

「ダウンタイムを短くできれば、その分お客様の発電量を増やすことができます。当社の製品は単なるパワコンではなく、収益向上に役立つものだということを提案していけたらと考えています」(川上氏)。

SMAでは、現場でのサービスを支える人員体制も整えている。外資系メーカーというと、アフターサービスが手薄になるのではと不安を感じる方もいるだろう。同社でもやはり、そういった懸念のコメントは受けており、そのための体制を整備してきた。川上氏が率いるサービスチームには12名が所属しているが、このほかにも同社の研修を受けた協力会社(サービスプロバイダ)があり、全体として60名規模のメンバーで日本全国をカバーしている。また、安心安全パッケージ専門で、主に住宅用パワコンの対応に当たるプロバイダとも提携しており、こちらは100名規模の体制である。川上氏は「国産メーカーと遜色ない体制を敷けている」と自信をみせる。