「光吸収率が低くても、高効率太陽電池の素材になる可能性」 東大が理論確立

-

印刷

-

共有

-

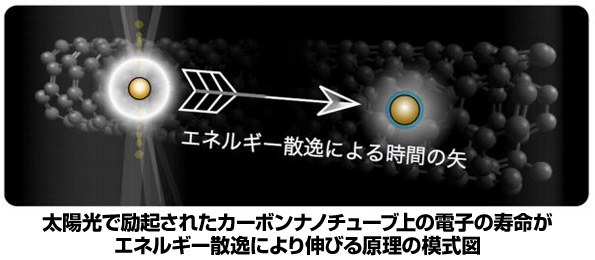

東京大学大学院は、より高効率な太陽電池を実現する物質探索の指針となる原理を確立したと発表した。環境へのエネルギー散逸が、光から電流への変換を助け、太陽光発電に有効的に働くという、一見逆説的な原理を、理論計算により確立した。

一般的には「光吸収率が高い方が高性能」

太陽電池は、環境へのエネルギー散逸を極力減らすことで高効率変換するという考えが、現在の常識的な原理だ。太陽光から電流への変換の基本法則は量子力学に従い、光の量子である光子によって励起された太陽電池内の高エネルギー電子を電極に取り出すことで、起電力が生じ電流が流れる。従って、高効率変換の実現のためには、光子による高エネルギー電子の励起(光吸収)が高い確率で行われる必要がある。

続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。

- 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める

- 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる

- 有料記事などに使えるポイントを貯められる

- クリッピング機能で要チェック記事をストックできる