ダニとクワガタの共進化と小笠原諸島の異変(後編)

-

印刷

-

共有

-

五箇氏は、『ライフワーク』として、ダニの一種「クワガタナカセ」の研究を続けている。そんな中、小笠原のクワガタナカセは、他の系統と比べて相当に固有性が高いとの仮説を立てた。(前編はこちら)

小笠原のクワガタムシとダニ

小笠原にも実はクワガタムシが生息しており、オガサワラチビクワガタという、これまた、めっちゃ小型の固有種が確認されています。当然、ダニ研究者として、この固有クワガタにもクワガタナカセが寄生しているのではないか、そして、小笠原のクワガタナカセは、他の系統と比較して、相当に固有性が高いのではないか、という仮説に胸躍らせました(図4)。

そこで、現地の研究者にも協力してもらい、調査した結果、野生のオガサワラチビクワガタの背中からクワガタナカセを発見し、採集することができました。そして、早速、そのDNA変異を調べてみました。

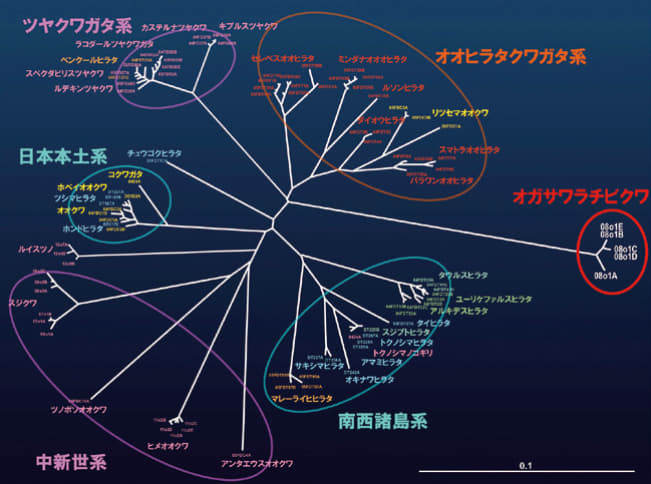

その結果、小笠原のクワガタナカセは、日本列島やアジア大陸、東南アジアに生息する系統群とは、遺伝的に非常に遠く離れた特異な系統であることがDNA系統樹によって示されたのです(図5)。

枝の長さが遺伝的な遠さを指し示す。

この遺伝的距離をわかりやすく見せるために無根系統樹(放射型)として示してある。

クワガタナカセはアジアの地域ごと、あるいはクワガタムシの系統ごとにまとまった系統群を構成している。

その中でもオガサワラチビクワガタに寄生する系統は、他の系統との遺伝的距離が群を抜いて大きい

日本列島のクワガタナカセの系統は、アジア大陸が起源と考えられ、大陸からヒラタクワガタ、オオクワガタ、コクワガタなどの祖先集団が日本列島に渡ってきた際に、これらクワガタに随伴してクワガタナカセも渡ってきたと推定されています。

小笠原諸島のクワガタナカセ系統は、DNA系統樹において、これら大陸由来のいずれの系統にも属しておらず、まったく独立した系統として位置付けられていることから、私は、小笠原諸島のダニは、おそらく、ニューギニア諸島やオーストラリアなどの遥か南の地域から渡ってきたのではないかと、推測しています(図6)。

日本列島の系統はアジア大陸に起源を有すると考えれ、一方、小笠原の系統は遥か南の地域から渡ってきたと推定される

この推測を検証するためには、今後、南半球のクワガタナカセの探索が必要となります。まだまだクワガタムシとダニの共進化という研究テーマは、膨らみ続けているのです。

なんにしても、小笠原のクワガタナカセは、紛れもなくこの島にしか生息しない固有で貴重な存在であることが判明しました。たかがダニといえども、世界自然遺産たる生態系を構成している大切な種なのです。

今、小笠原諸島は人間が持ち込んでしまった様々な外来生物の蔓延によって、その生態系の固有性が危ぶまれています。ドブネズミやクマネズミという外来ネズミ類によって、固有の小動物や植物が深刻な被害を受けており、アノールと言われる北米原産のトカゲが固有の昆虫類を絶滅の危機に追い込んでいます。オガサワラチビクワガタの生息環境も悪化しているとされ、クワガタもろとも固有のダニが姿を消してしまう日が来ないとも限りません。

ダニのような微小な生物も含めて、固有種の宝庫である小笠原の自然環境をどのように保全していくかは、現在世代の私たちに課せられた重要な問題と言えます。

なお、小笠原諸島では昆虫採集できる種やエリアは厳しく制限されており、許可が必要な場合もあるので、島を訪れる際には十分にご留意ください。