「生物多様性」がビジネスに与える影響は年々増加 44兆ドルが自然資本に依存

-

印刷

-

共有

-

「生物多様性」とは、動物・植物・微生物などすべての生物の間に多様性があり、バランスを保たれている状態のことで、近年、その保全に関する取り組みやルールメイキングが活発化している。ここではなぜ、企業が生物多様性保全に取り組まなければならないのかを解説する。

気候変動に次ぐ世界的なトレンド

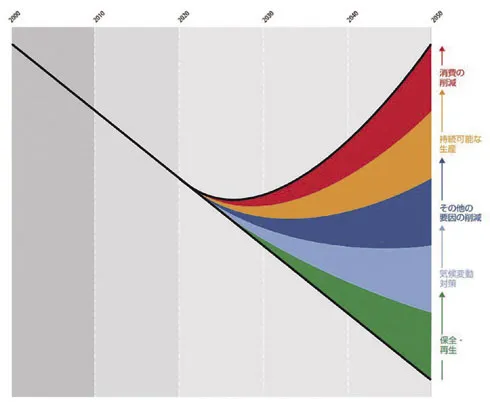

2022年12月の国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で、「生物多様性」の損失を食い止め、回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ」の考え方を盛り込んだ「昆明・モントリオール生物多様性条約」が採択。2030年までに世界の陸と海のそれぞれ30%以上を保全地域にする「30by30」などの行動目標が定められた。2023年9月には動植物や森林、土壌、水など自然資本に関する事業リスクや機会の情報開示枠組みである自然関連財務情報タスクフォース(TNFD)の第1版も発表された。

日本国内では、2023年3月に「生物多様性国家戦略」を11年ぶりに改定し、政策に盛り込んでいる。環境省の「脱炭素先行地域」の第4回の募集では生物多様性保全の取り組みに関する項目を新設した。企業も生物多様性保全への姿勢や取り組みを次々と表明するなど、国内外で動きが活発化している。

続きは有料会員登録後にお読みいただけます。

- オンラインでは実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載

- 登録月(購入日~月末)は無料サービス

- 環境設備の導入・営業に役立つ「補助金情報検索システム」も利用可能

- 月額

- 1,300円(税込)

- 年額

- 15,600円(税込)

- 1

- 2