京大ら、常温・常圧でCO2を多孔性材料へ変換

-

印刷

-

共有

-

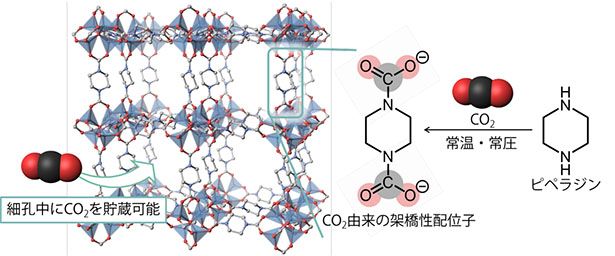

京都大学アイセムスの堀毛悟史准教授、京都大学工学研究科博士課程学生の門田健太郎(現・オレゴン大学JSPS海外特別研究員)らの研究グループは、10月8日、常温・常圧下において二酸化炭素(CO2)を有用な多孔性材料へと変換する新しい手法の開発に成功したと発表した。

多孔性材料はその内部にミクロな穴(細孔)を無数に持つ固体で、浄水器や空気清浄機に使用されている活性炭やゼオライトなどがある。近年、多孔性材料の研究は発展しており、エネルギー貯蔵からガス分離まで幅広い分野で用いられている。今回の研究では、金属イオンと有機分子からなるジャングルジムのような構造を持つ多孔性材料である多孔性金属錯体(PCP/MOF)に注目した。

続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。

- 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める

- 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる

- 有料記事などに使えるポイントを貯められる

- クリッピング機能で要チェック記事をストックできる