道路の技術基準改定、ポイントは脱炭素化 国交省の道路技術小委

-

印刷

-

共有

-

道路は物流や地域住民の交通基盤をなす、もっとも重要な社会インフラである。しかし、高度経済成長期以降に整備された道路橋やトンネルが多く、建設後50年以上を超える道路施設が加速度的に増加している。さらに2024年1月の能登半島地震、2025年1月の埼玉県八潮市の道路陥没事故が契機となり、道路をはじめとした社会インフラの構造や技術の見直しが求められている。

道路舗装の技術基準など審議

道路に関しては、すでに2024年から国交省が舗装やトンネル、道路橋等の技術基準の改定案の検討・作成作業に着手している。2025年8月26日には国土交通省が社会資本整備審議会道路分科会、第26回道路技術小委員会を開催。道路舗装の技術基準、道路照明施設設置基準や道路土工構造物技術基準、橋・高架の道路等の技術基準、道路トンネル技術基準等の改定について審議された。

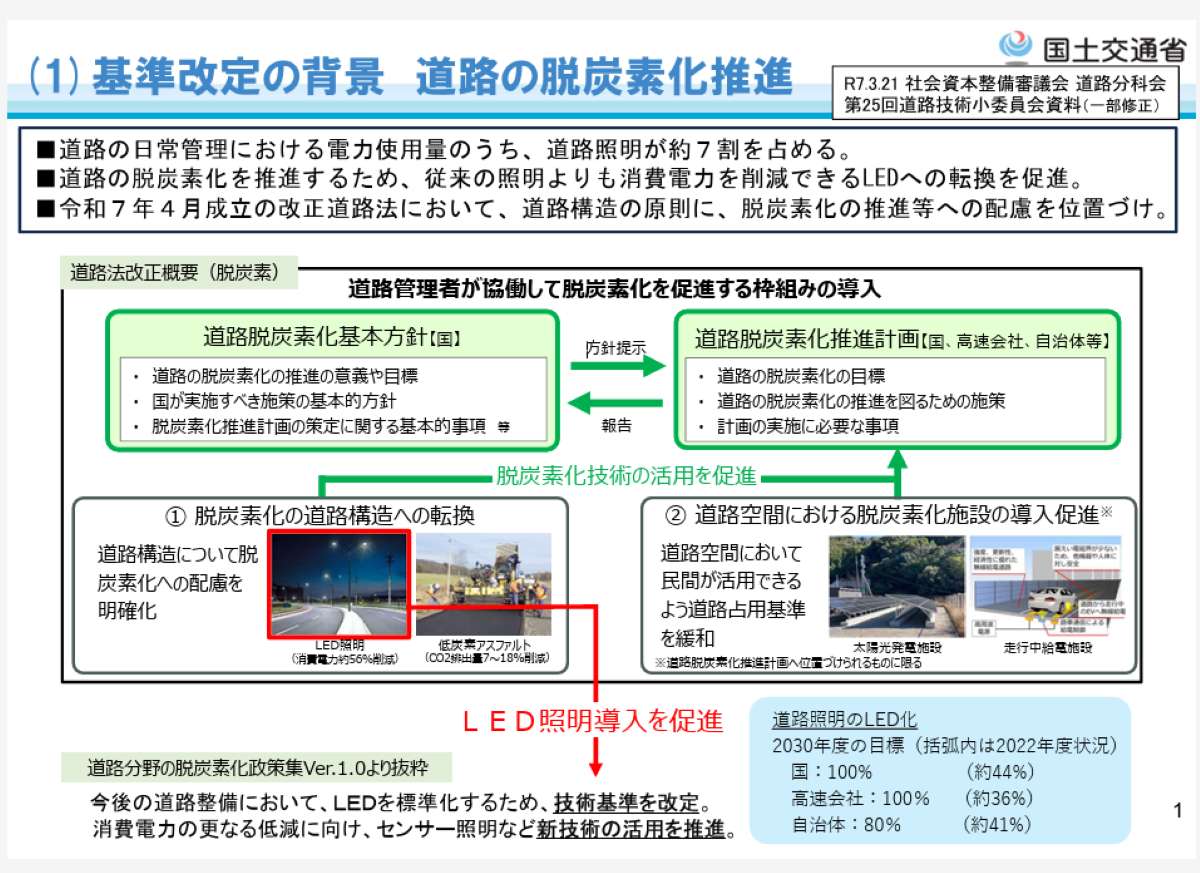

道路照明のLED化や低炭素アスファルト導入を促進

道路の技術基準の改定のポイントは能登半島地震を踏まえた復旧性や耐久性の向上、新技術の利用促進、利用者に求められる性能の実現等が挙げられている。中でも注目されるのが新技術や新材料の導入などによる脱炭素化だ。

国は25年4月に改正された道路法で道路脱炭素化基本方針を掲げ、たとえば今後の道路整備においてLEDを標準化するとしている。こうした基本方針を踏まえ、道路照明施設設置基準の改定ではLED道路照明の選定を標準化する。従来、道路の電気使用量のうち、道路照明が7割を占めている。2030年度の道路照明LED化の目標は国が100%(22年度状況約44%)、高速会社が100%(同36%)、自治体が80%(同41%)と定めている。

ライフサイクル全体の低炭素化を実現

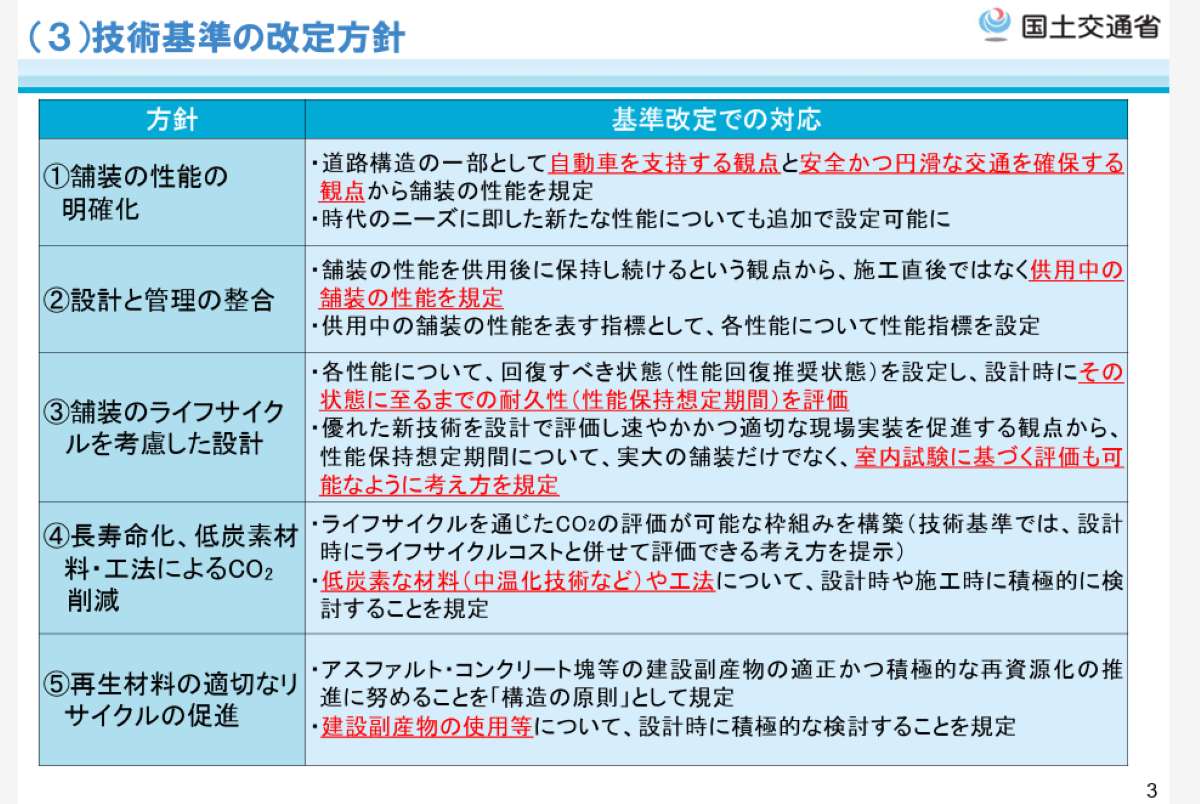

道路舗装の標準技術の改定では「舗装のライフサイクルを考慮した設計」、「長寿命化、低炭素材料‣工法によるCO2削減」、「再生材料の適切なリサイクルの促進」を方針とする。具体的に道路のライフサイクル全体の低炭素化を図る方針として、予防保全の観点から計画的に長寿化を図り、インフラの更新頻度を減らすことで低炭素化を実現すること。低炭素な建設機械・材料の導入を図り、道路建設・管理の低炭素化を促進することなどを挙げる。低炭素アスファルト(中温化技術)の2030年度の導入目標としては6%(22年度状況0.6%)を掲げている。

また、現在、アスファルト・コンクリート塊はリサイクル率がほぼ100%に近いが「再生砕石」として再資源化されている割合が23%あり、今後、より付加化値の高い「再生アスファルト合材」へのリサイクルを促進するとしている。

こうした道路の技術標準の改定については、2026年4月1日以降、新たに着手される設計から適用される予定だ。