三菱地所など、地域で活用できるネイチャーポジティブに向けた実践ガイド公表

-

印刷

-

共有

-

三菱地所(東京都千代田区)、日本自然保護協会(同・中央区)、群馬県みなかみ町は8月26日、みなかみ町での実例を踏まえ、「地域のネイチャーポジティブに向けた実践ガイド」を取りまとめ、公表した。

このガイドは、みなかみ町以外の地域でも適切にネイチャーポジティブの実現に向けた取り組みができるように、自治体・企業・市民団体などによる活用を想定して作成しており、手順を具体的にまとめた手引書となる。

実践ガイドの特徴

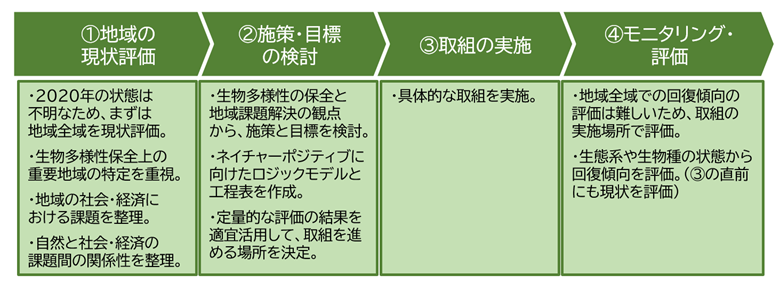

実践ガイドは、ネイチャーポジティブの実現に向けて効果的な取り組みを行うため、「地域の現状評価」「施策・目標の検討」「取り組みの実施」「モニタリング・評価」の4つのステップに沿った進め方を具体的にまとめた。みなかみ町での取り組みをもとにしているが、どの地域でも適切に活用できる汎用性の高いものになっている。

実践ガイドは、生物多様性や生態系サービスを景観スケールで効果的に保全再生していくためのステップや、生物多様性の現状評価、ネイチャーポジティブの実現に向けた施策や目標を策定する手法を解説、生物多様性の回復傾向を定量的に評価するための考え方もまとめている。生物多様性の保全上の課題と地域の社会課題の双方の解決に資する「自然に根ざした解決策(NbS)」の施策検討についても具体的な手順や実例を紹介している。

3者で生物多様性の保全・再生活動を推進

みなかみ町は、利根川の源流に位置し、町の約90%が山林で、豊かな生態系を有している。ユネスコエコパーク(生物圏保存地域)にも登録されている。

三菱地所、日本自然保護協会、みなかみ町の3者は2023年、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ」な社会の実現を目指して連携協定を締結。みなかみ町において、地域全体の生物多様性の保全や再生、その定量的な評価手法の開発、NbSの実践などに取り組んできた。

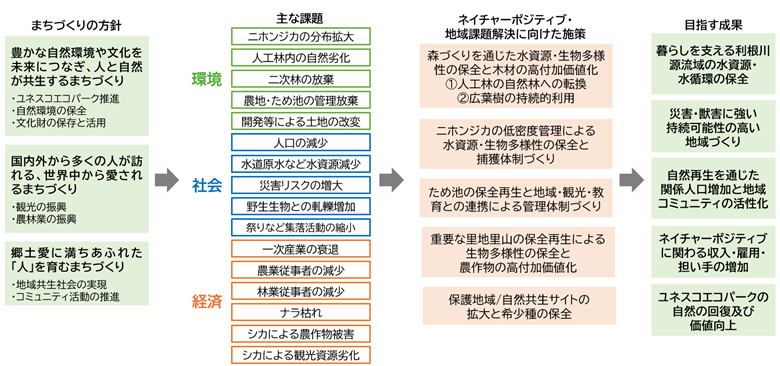

ネイチャーポジティブの実現に向けた取り組みは、生物多様性の保全や再生活動を進めるだけでなく、水資源の保全や災害リスクの低減など、地域・流域の社会経済的課題の解決にもつなげていくことが重要となる。

今回、3者は新たな試みとして、ネイチャーポジティブに向けた4つのステップ設計による効果的なアプローチ方法と、生物多様性の回復傾向の評価方法を策定した。また、策定した手法を他地域で活用できるよう、実践ガイドを取りまとめた。

3者は、その施策の実施状況を適切にモニタリング・評価するため、生物多様性の回復傾向の定量的な評価も開始した。活動の妥当性を定期的に検証するとともに、NbSの考え方に沿って進めることで、社会的な成果を生み出せるよう取り組みを発展させていく。

ネイチャーポジティブ実現へ4ステップを実践

みなかみ町における取り組みでは、まず、みなかみ町のネイチャーポジティブの実現に向けた効果的なアプローチの手順として、「地域の現状評価」「施策・目標の検討」「取り組みの実施」「モニタリング・評価」の4つのステップを設計した。

このステップに沿って、1年目(2023年)は、みなかみ町全域の生物多様性や社会経済課題の現状評価に取り組んだ。2年目(2024年)は、みなかみ町の生物多様性と社会経済的課題も踏まえ、NbSにつながるロジックモデルを整理するとともに、3者の取り組みの最終年である2032年に向けた工程表を整理した。

ステップ3として、2023年より「生物多様性が劣化した人工林を自然林へ転換する活動」、「生物多様性豊かな里地里山の保全と再生活動」、「ニホンジカの低密度管理の実現」の3つの取り組みを先行して実施している。2024年はこれらの取り組みを適切に効果測定していくため、生物多様性の回復傾向を定量的に評価する指標を定めてモニタリング調査を継続した。また、NbSにつながる取り組みとして、自然の有する多面的機能の回復やそれによる社会的成果を評価する指標案を設定した。

この取り組みでは、開始後2年目ではあるが、生物多様性の保全や再生を進めているいくつかの場所で実際に生物多様性の回復傾向が認められた。一方、人工林から自然林への転換を目指す活動による生物多様性の回復傾向については、植物の種数や林床植生の被度(森林内の地面を植物が覆っている割合)などを指標にしているが、今のところ短期的な変化は少なく、今後も継続したモニタリングが必要だとしている。

続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。

- 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める

- 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる

- 有料記事などに使えるポイントを貯められる

- クリッピング機能で要チェック記事をストックできる