ヤマダ、家電リユース事業強化 回収から発電・処理まで一括提供

-

印刷

-

共有

-

家電量販店大手のヤマダHDによる循環経済、脱炭素など環境事業の中核を担うのが、リユース・リサイクル事業だ。各店舗と連携して使用済家電を買取り、中古品として再販するために整備。再製品化できなかったものは再資源化し、発電まで一貫展開する。(前編はこちら)

環境は家電量販店、住建、金融に続く4つ目の部門

「ヤマダHDにはデンキ(家電量販店)、住建などの事業セグメントがある。グループ全体で『くらしまるごと』をテーマに掲げ、お客様に住空間にまつわるすべてのサービスをご提供することを目指している。そのためにファイナンス・保険といった金融部門を3つ目のセグメントとし、4つ目のセグメントとして、廃棄物を適切に処理・一元管理するための環境セグメントができた。

過去、環境に対する取り組みといえばCSR(企業の社会的責任)の一環であり、費用の持ち出しが前提であることも多かったが、ヤマダHDグループとして持続可能な体制を構築するため、ビジネス化しようと立ち上げたのが環境セグメントだ。

2020年3月にヤマダ環境資源開発HDが設立され、使用済み家電の回収からリユース・廃棄物の処理まで一気通貫でできるようにした」

群馬と山口に家電リユース工場

ヤマダHDの環境事業のうち、最も期待されるのがこの一気通貫の循環システムを生かして家電を中古品として再生・販売するリユース事業だ。2022年、群馬県藤岡市に家電再生を手掛けるリユース工場を増設。2025年には山口県山口市でもリユース工場が稼働する予定だ。

「リユース工場は20数年前からグループ会社であるシー・アイ・シー(CIC)が運営している。ノウハウと大規模なインフラが必要で、競合他社と差別化できる分野だ。一方、家電リサイクル対象として引き取った使用済家電は家電リサイクル法に基づき、適切にメーカーに引き渡している」

2026年度、群馬に焼却発電施設

リユースできなかった製品を再資源化した後、残渣物を焼却発電施設にて減容しながら発電する。2026年度にはグループ会社である東金属株式会社(東金属、群馬県太田市)敷地内に焼却発電施設を建設する計画だ。

「ヤマダHDグループ内で廃棄物処理インフラを構築し、資源を循環させる。関東では(保有処分場を展開する福島県を含めて)ほぼ地域内で循環網ができており、発電施設が完成すればインプラ構築が完了する。日本各地に同様のインフラを作りたい」

中古家電への抵抗感薄れる

かつて家電業界では「中古は売りにくい」という意識が強かったが、資源高、物価高が続く現在の社会では中古家電へのニーズが高まっているという。

「私たちは20数年前からCICで、いち早く家電製品のリユースに取り組んできた。試行錯誤の連続であったが、リユースされた中古家電は確実に売れていた。

当初はヤマダデンキ店舗ではなく、CICが運営するリユース家電専門店『再楽館』で販売し、その後ヤマダデンキでも試験販売した。次第にヤフオクやメルカリなどを中心に中古のCtoC市場も盛り上がってきた。

以前に比べると、特に若い方に中古への抵抗感がない。短期利用、学生、転勤などの方に一定のニーズがあり、中古と新品を買い分けするようになってきた」

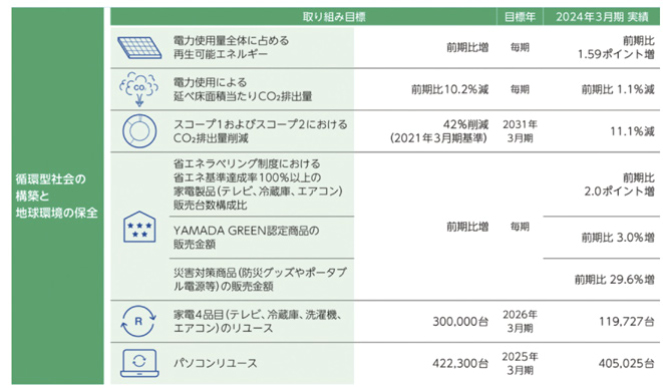

ヤマダHDの環境面におけるSDGs目標

(出所:ヤマダホールディングス)

家電量販店で新品と中古を販売

「2024年10月にオープンした『TeccLIFE SELECT湘南平塚店』(神奈川県平塚市)でも、新品とともにリユース家電の販売を始めた。リユース家電の売り上げは、想定の倍以上の売上で推移し好調だ。

中古と新品が店内競合するのでは、という声もあるが、お客様は中古と新品、ヤマダデンキ店内で迷うので選択の幅が広がる。今は中古品があればあるだけ売れる状況だ。

中古家電は、現在アウトレット店舗も含めてヤマダデンキ300店舗以上で販売している。湘南平塚店のほか、11月29日 に オ ー プ ン し た『Tecc LIFESELECT高岡店』(富山県高岡市)でも冷蔵庫、洗濯機など100台以上の中古家電を展示している。特に若い方は『地球環境に寄与するか』も購入の判断材料となっている」

家電リサイクル法、改正めざし国と議論

「経済産業省や環境省と、リユースを広げるための制度改正について議論を続けている。最大の課題は、現在の家電リサイクル法制度上、再資源化の義務をすべてメーカーが負っている点だ。買い取りができる製品はメーカーに買い取っていただいているが、修理すれば使える製品が家電リサイクル法ルートに流れ、再資源化されてしまっている可能性がある」

全国で循環システムを他社もやってほしい

リユース家電のさらなる拡大に向けた資源循環システムの構築には、国のほかに全国の自治体との連携も必要となる。

「山口市からは工場建設計画の段階から助言いただき、藤岡市に工場を建設した際も、自治体関係者や大学の先生から『ここまでリユースに取り組んでいるとは思わなかった』というお言葉を多く頂いた。全国各エリアでリユース、廃棄物処理を中心とする循環システムを作る際、グループの全国物流網、店舗インフラ網があるのでスケールメリットが生かせる。まずリユース、できなければリサイクル。製造小売業(SPA)の水平リサイクルをグループ全体で実現したい。またリユースは我々だけではなく、ほかの企業でも取り組んでほしい」