グローバルに活躍する大企業にとって欠かせない要素となっている脱炭素への取り組み。その動きはバリューチェーン全体に広がり、中小企業の経営戦略においても無視できない課題となりつつある。今、中小企業が脱炭素経営へ舵を切ることの重要性とヒントを、ボストンコンサルティンググループ(BCG)の森原 誠氏と石津 朝弘氏が解説する。

脱炭素の波に、いかに先駆けるか

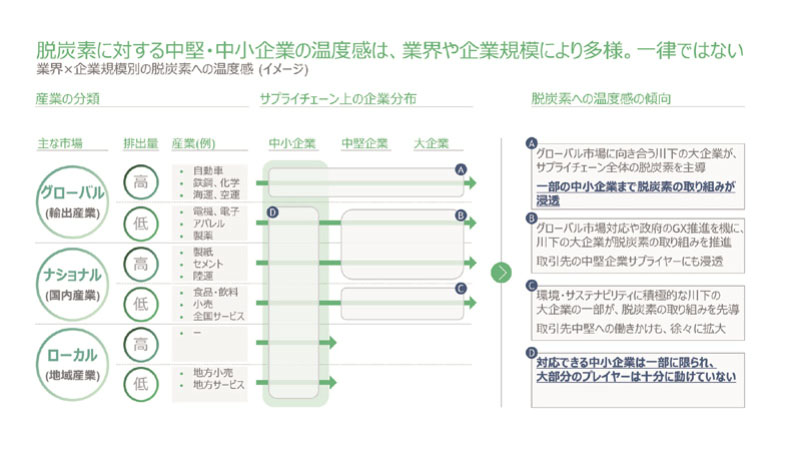

中小企業経営における脱炭素の必要性は、本質的には大企業と変わりはない。ただ、中小企業と一口に言っても名の知れた企業から零細企業まで多様で、温度感については一律には語れない部分がある。たとえば、脱炭素を強く求められる自動車や鉄鋼、化学業界で大企業に連なる中小企業では、温度感が非常に高い。特に、大企業と直接取引のある中堅企業までは、既に、脱炭素への動きがかなり進んでいる。

一方で、食品や小売り、サービスなどの業界では、温度感はまだ一段低い。また、同じ自動車業界でも、サプライチェーンを通じて間接的にしか大企業とつながらない中小企業では、脱炭素経営への意識が薄い企業もある。あるいは、意識はあってもリソースがないため、経営判断として軽々に動き出せないという状況にある。

このような状況を受けて、BCGの気候変動・サステナビリティ(C&S)グループのコアメンバーで、マネージング・ディレクター&パートナーの森原氏は次のように解説する。

「国内の脱炭素の動きは、政府がカーボンニュートラルを宣言した2020年から高まり始めました。まず大企業が動き出し、3年前後で中堅企業まで波がきています。そこから先の中小・零細企業に波が至るには、さらに3年ほどかかるかもしれません。ですから、まだ足元では熱の高まりを感じていない経営者の方が多いのも頷けます。しかし、いずれ必ずくる波です。この数年の時間を、モラトリアムとして捉えるか、先駆けて取り組むチャンスとするかが、大きな違いとなっていきます。国の目標に付き合うという社会貢献的な視点ではなく、自社の競争力を左右する戦略だ、と捉えることが重要だと考えます」

続きは有料会員になるか、この記事の購入後にお読みいただけます。

- 1

- 2