2025年1月、八潮市において、下水道管の老朽化が主因と考えられる「道路陥没事故」が発生し、日本社会に大きな衝撃を与えた。下水道だけにとどまらず、橋梁、トンネル、河川・港湾などの社会インフラは建築後50年を超える施設が増加しており、あらためてインフラ老朽化のリスクの高さを突き付けられた。

そもそも、社会インフラのメンテナンス対策の見直しが迫られた契機は、2012年12月の中央自動車道・笹子トンネル天井板落下事故だった。国土交通省総合政策局の西山茂樹社会資本整備政策課長は「翌13年を『社会資本メンテナンス元年』と定め、国、地方自治体などの全分野にわたるインフラ長寿命化の計画体系を構築し、対策の抜本的強化に取り組んできた」と話す。

同計画体系は各インフラの管理者が点検・診断を行い、その結果を踏まえて対象施設ごとに個別施設計画を策定。

施設の状態や、修繕・更新などの内容・時期などを明確にして対策を実施する。点検→診断→措置→記録というメンテナンスサイクルを構築し、対策強化に取り組むという仕組みだ。

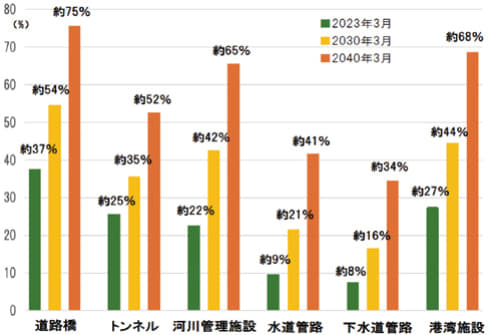

高度経済成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、上下水道、港湾などについて、建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる。

※施設の老朽化の状況は、建設年度で一律に決まるのではなく、立地環境や維持管理の状況などによって異なるが、ここでは便宜的に建設後50年で整理。

国土交通省

維持管理・更新費は30年間で約190兆円 毎年平均約6.5兆円が必要

その後も自然災害の頻発・激甚化や人口減少に伴う地域構造の変化が進み、インフラを取り巻く環境は厳しさを増している。西山課長は今後、社会インフラの老朽化対策を進めていくにあたり必要となる、各インフラに共通する5つの視点を挙げる。

- 不具合が生じてから修繕などを行う「事後保全型」から、施設に不具合が生じる前に予防的に修繕などを実施する「予防保全型」メンテナンスへと転換していく

- インフラメンテナンスを高度化・効率化する新技術の導入促進や維持管理データの蓄積・共有などを進めて施設の環境や不具合のデータを老朽化の進行の予測などに活用するなど、点検・診断対策の充実を図る

- 人口減少が本格化する時代に臨み、まちづくりなど地域の将来像を踏まえてインフラ施設の集約・再編を進め、優先順位を付けて修繕・更新を実施することを通じて、地域のインフラストックを適正化する

- 多くの市区町村で技術系職員が不足する中、複数自治体のインフラを「群」として捉え、広域・複数・他分野のインフラを効率的・効果的にマネジメントする、いわゆる『群マネ』(地域インフラ群再生戦略マネジメント)を通じて、地域インフラを支える自治体の管理機能を確保する

- 将来のインフラの維持管理・更新費は30年間で約190兆円(水道事業を除く、国交省所管インフラ)、毎年単純平均すると約6.5兆円が必要と推定されており、現在よりも増大することが見込まれる

上述した通り、予防保全型インフラメンテナンスへの移行やインフラ施設の集約・再編を進めるなど、さまざまな取り組みを講じて将来増加が見込まれる維持管理・更新費を縮減しつつ、現在策定中の国土強靱化実施中期計画において、老朽化対策も含め、しっかりとした事業規模を示せるよう調整し、必要な対策を的確に実施していく。

また、上記5つの視点に加えて、現在、八潮市で発生した道路陥没事故を受けて、国交省に設置された有識者による対策検討委員会で下水道の点検や施設管理の在り方について議論されている。西山課長は「今後、同委員会の提言を踏まえ、下水道だけでなく他のインフラについても見直すべきことがあれば、バージョンアップして必要な対策の充実や強化を図っていく」としている。