温室効果ガス削減メカニズムを理解する

コラム連載第3回では、『温室効果ガス排出量の目標設定』についてお伝えしました。目標設定を行った後は、低減策を検討します。そのために、Scope、カテゴリごとに、温室効果ガスの排出原因となるパラメータを分解し、温室効果ガスの削減メカニズムを理解することが大切です。

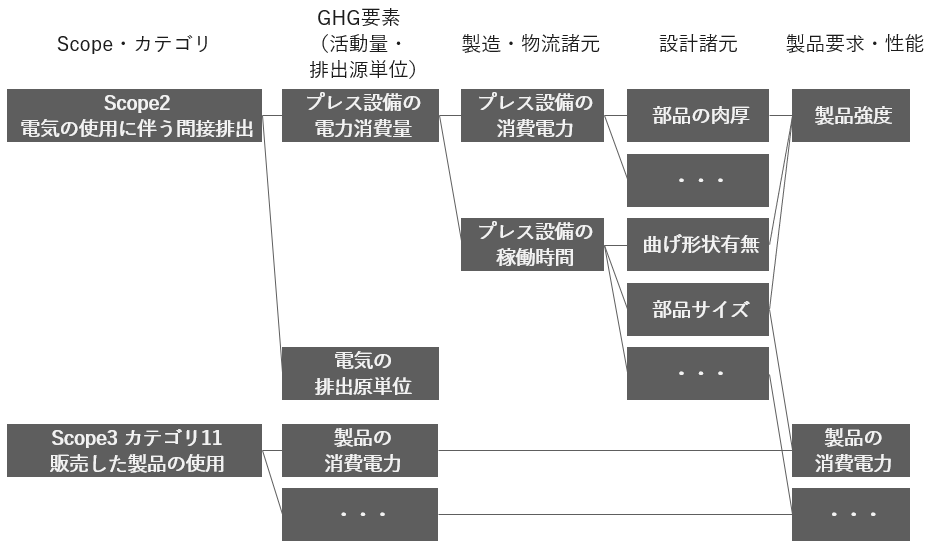

例えば、Scope2「電気の使用に伴う間接排出」を減らすために、生産部門が鋼板プレス時の電力消費量削減を検討する際、「プレス設備の消費電力量を下げる」、「プレス設備の稼働時間を短縮する」と、製造諸元に分解して考えます。さらに開発部門は、「部品の肉厚を薄くする」、「曲げ加工が無い形状にする(曲げ工程が発生しないようにする)」、「部品を小型化する(1工程で複数の部品を生産できるようにする)」と、設計諸元に分解して考えます。

このように、温室効果ガス排出量の各要素(活動量や排出原単位)の関連パラメータをツリー形式で分解・整理したものをGHGツリーと呼びます。GHGツリーを作成しておくことで、開発部門、製造部門、調達部門、物流部門などの担当者は、どの諸元を改善すれば温室効果ガスを削減できるか理解し、低減策を考えやすくなります。

製品に着目してGHGツリーを作成する際は、温室効果ガス排出量の各要素(活動量や排出原単位)→製造・物流諸元→設計諸元→製品要求・性能の繋がりを整理します。特に、Scope3カテゴリ11「販売した製品の使用」の排出量は、製品性能の影響を大きく受けますので、製品要求・性能まで遡る必要があります。例えば、自動車であれば、燃費が良いほど温室効果ガス排出量は少なくなり、家電製品であれば、消費電力が少ないほど温室効果ガス排出量は少なくなります。

図1 製品に着目したGHGツリーのイメージ

また、GHGツリーにおける設計諸元は、温室効果ガス排出の原因パラメータであると同時に、何らかの製品要求・性能を達成するための手段パラメータでもあります。そのため、製品要求・性能まで遡ってGHGツリーを作成することで、ある設計諸元を変更した際に、影響する製品要求・性能を把握しやすくなります。

温室効果ガス削減アイデアを発想する

昨今は、環境省、自治体、業界団体などで、製造業が取り組みやすい温室効果ガス低減策が多く公開されていますが、製品や工程は百社百様であり、製品改良策や工程改善策を、外部情報のみに頼るのは困難でしょう。そこで必要となるのが、アイデア発想です。

ここでは、アナロジー発想法の1つであるFA法(Function Analogy 機能類似法)をご紹介します。

アナロジーとは、似たようなものを探し、そこからヒントを得る方法であり、いわゆる連想ゲームのようなものです。連想では、「キーワード」を用いることで、様々な情報の中から関連性のあるものを、思考の枠を飛び越えて引っ張ってくることができます。そしてFA法では、キーワードとして過去の技術者の知的資産である特許のエッセンスを活用します。

特許を活用する問題解決手法としては、旧ソ連で開発されたTRIZ(トリーズ)が有名です。TRIZには様々な考え方がありますが、代表的なものとしては、膨大な特許や技術文献を分析し、優れた特許(技術)にはある一定のパターンがあることを見出し、40の発明原理としてまとめたものがあります。

この発明原理をもとに、技術検討の際によく使う観点で再編集と簡素化を行い、キーワードとしてまとめ直されたのが、FA法です。下記に示すキーワードを足がかりに、製品改良・工程改善などの新たな温室効果ガス削減施策を発想することができます。

FA法のキーワード例

- 事前にやっておいてはどうか?/事前に逆の状態にしたらどうか?

- 逆にしたらどうか?

- 特性を変えてみたらどうか?

- 分割したらどうか?

- 振動を利用できないか?

- あえてアバウトにしたらどうか?

- 自己解決できないか?

- それをなくしてみたらどうか?

新製品開発・改良アイデアを発想する

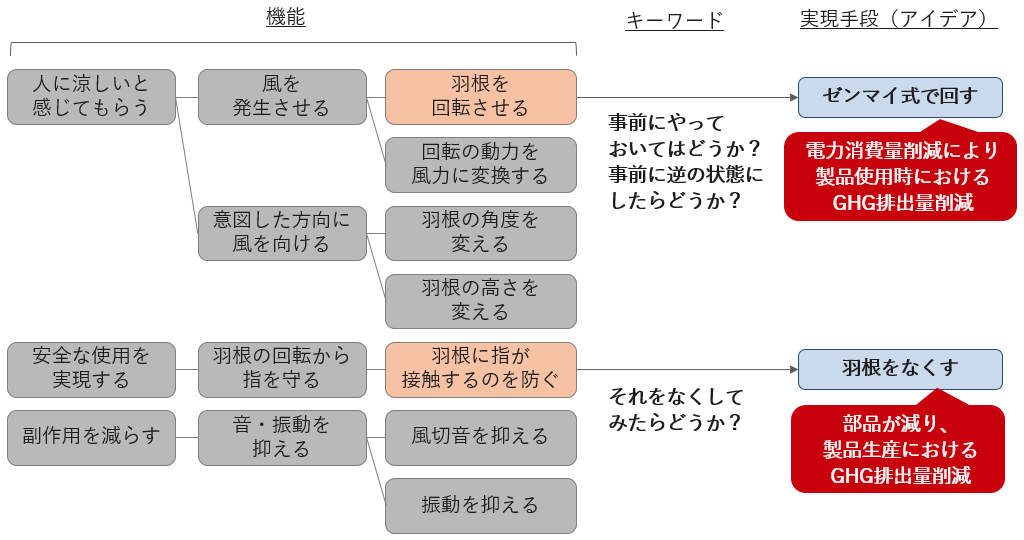

FA法を用いて新製品開発・改良のアイデアを発想する際は、まず機能系統図などにより、製品に求められる機能を目的と手段の関係で整理します。

例えば、図2に示すように、扇風機の機能の一つに「人に涼しいと感じてもらう」ことがあります。この目的を実現するために「風を発生させる」、「意図した方向に風を向ける」といった手段機能が考えられます。さらに、「風を発生させる」という目的を実現するためには、「羽根を回転させる」、「回転の動力を風力に変換する」といった手段機能が考えられます。

図2 扇風機でのFA法の例

このように、製品に求められる機能を整理した後は、各機能とFA法のキーワードを組み合わせて、アイデアを発想します。

例えば、「羽根を回転させる」という部分に着目して、「事前にやっておいてはどうか?事前に逆の状態にしたらどうか?」というキーワードを当てはめてみると、これまでの電源式から「ゼンマイで回す」というアイデアを発想できます。これにより、電力消費量が削減され、製品使用時における温室効果ガス排出量削減が期待できます。さらに、電気系部品も不要となり、製品生産時における温室効果ガス削減も期待できます。

また、「羽根に指が接触するのを防ぐ」という機能に着目して、「それをなくしてみたらどうか?」というキーワードを当てはめてみると、ダイソンの扇風機のように「羽根をなくす」というアイデアを発想できます。羽根部品がなくなれば、製品生産時における温室効果ガス削減が期待できます。

このように、キーワードを当てはめることで、強制的に思考を働かせることができ、新たな温室効果ガス削減策を創出することができます。

工程改善アイデアを発想する

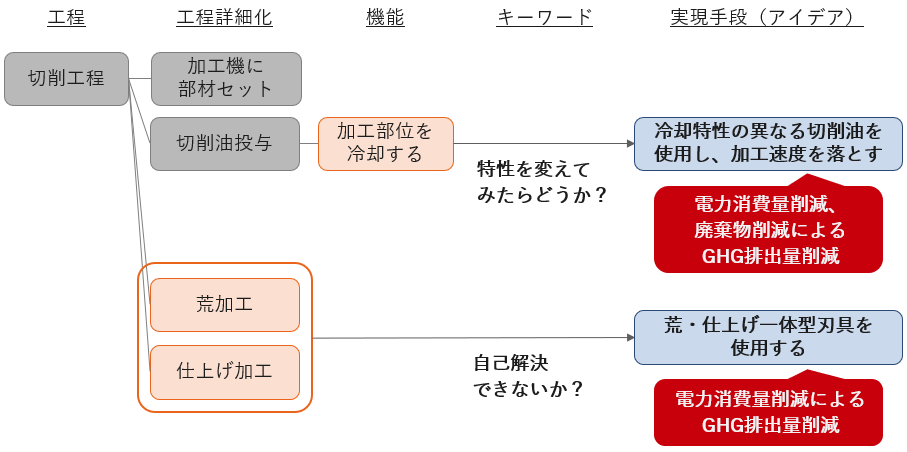

FA法を用いて工程改善アイデアを発想する際は、作業手順書やBOP(Bill of Process)などを基に、工程を詳細に分解します。さらに、工程に求められる機能も整理し、各工程や各機能とFA法のキーワードを組み合わせて、アイデアを発想します。

例えば、図3に示すように、切削工程は、「加工機に部材をセットする」、「切削油を投与する」、「荒加工を施す」、「仕上げ加工を施す」と詳細化できます。

図3 切削工程でのFA法の例

ここで、「荒加工」、「仕上げ加工」の工程に着目して、「自己解決できないか?」というキーワードを当てはめてみると、「荒・仕上げ一体型刃具を用いて、荒加工と仕上げ加工を同時に行う」というアイデアを発想できます。これにより、加工機の稼働時間を短縮でき、電気使用量が削減されるため、Scope2「電気の使用に伴う間接排出」の低減効果が期待できます。

また、「切削油投与」の工程に求められる機能の1つに、「加工部位を冷却する」ことがあります。この機能に着目して、「特性を変えてみたらどうか?」というキーワードを当てはめてみると、「切削油の冷却特性を変える」というアイデアが発想できます。冷却性の異なる切削油を使用し加工速度を落とすことで、電力消費量を削減しつつ切削油自体の消費量も抑えられ、温室効果ガス排出量を削減できる可能性があります。

次回は、「インターナルカーボンプライスの設定」について解説します。

【参考】

・村山誠哉、大屋雄『イノベーションの壁』(2018年、クロスメディア・パブリッシング)

続きは有料会員登録後にお読みいただけます。

- オンラインでは実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載

- 登録月(購入日~月末)は無料サービス

- 環境設備の導入・営業に役立つ「補助金情報検索システム」も利用可能

- 月額

- 1,300円(税込)

- 年額

- 15,600円(税込)