市民の暮らしの多様な場面での脱炭素化モデルの構築に挑む仙台市。働く、集う、住む、学ぶ、遊ぶ……、暮らしのさまざまなシーンで脱炭素へ挑む。2030年の先にある、2050年ゼロカーボン社会の実現を目指し、着実に歩みを進める同市の取り組みに迫る。

3つのエリアでそれぞれの「脱炭素化モデル」を構築

仙台市は、『109万市民の『日常』を脱炭素化 〜働く人 暮らす人、訪れる人が豊かな時間を過ごせる『新たな杜の都』〜」の構想で、第4回脱炭素先行地域に選定された。

同市環境局の菅原 恭子氏は、「脱炭素先行地域は2030年度が目標年ですが、今回の計画提案は、2050年のゼロカーボン社会を確実に実現していくことに主眼を置いています。そのために、何か1つではなく、働く場面、暮らす場面、遊びに行く場面など、色んな場面で脱炭素化のモデルをつくる『日常の脱炭素化』にこだわった提案となっています」と話す。

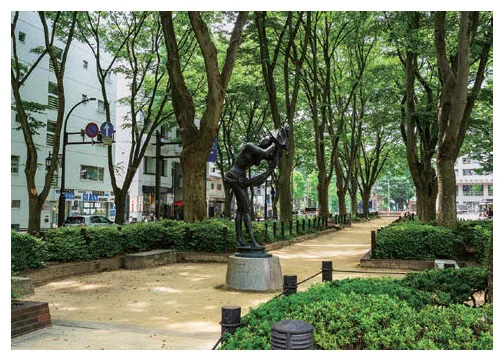

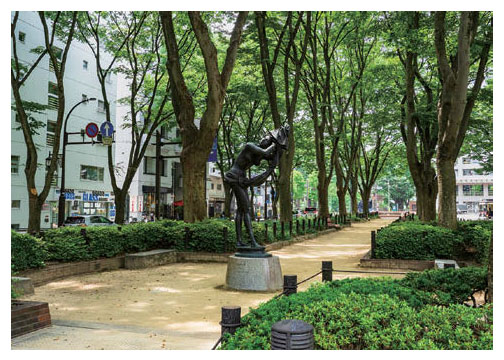

脱炭素先行地域の対象としては、同市のシンボルロードであり飲食店やオフィスビルの立ち並ぶ「定禅寺通エリア」(働く・集う)、市内で最大かつ歴史ある住宅団地「泉パークタウンエリア」(暮らす)、東日本大震災からの復興のシンボルで新たな観光施設ができつつある「東部沿岸エリア」(学ぶ・楽しむ)の3エリアを指定。いずれも同市を象徴する地域で、こうした場所で展開することで「脱炭素」に対する市民や事業者の意識を高め、対象エリア以外への波及を狙っていく。

「個性も役割も違う3つのエリアで、それぞれの『脱炭素化モデル』をつくっていくというのが、仙台市の構想の特徴です」

同市では、各エリアにおける多岐にわたる取り組みを推進するため、市と共同して計画を提案した14の事業者・団体・大学との連携体制を構築。事業ごとにチームを組成し、各取り組みのスキーム構築や需要家ニーズの把握、実行フェーズにおける課題の解決策の検討などを行っていく。

続きは有料会員になるか、この記事の購入後にお読みいただけます。

- 1

- 2