好評連載、京都大学名誉教授で地球環境戦略研究機関シニアフェローの松下和夫氏による「地球沸騰化時代の『社会的共通資本論』」の第3回。第1回、第2回では、それぞれ気候変動と経済の関係、経済学の再構築をテーマに、少々固いテーマとも思われたが、多くの経営層、企画部門、行政担当などからの反響をもらった。第3回目はいよいよ、主題である「社会的共通資本論」について解説する。提唱された半世紀前に、すでに気候危機解決の突破口ともいうべき視点を持ち合わせていた。

「社会的共通資本」の概念とは

宇沢教授は、気候変動問題などに対処するうえでの理論的な枠組みとして、「社会的共通資本」の概念を提唱、先駆的な業績を挙げてきた。また、水俣病問題や成田空港問題の平和的解決などにも積極的に関与し、現代経済や文明に対する警鐘を鳴らし続けた。

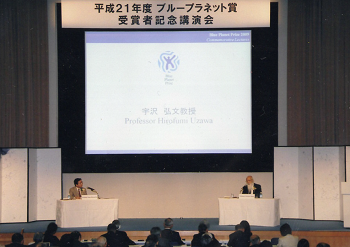

教授の業績は社会的にも高く評価され、環境分野のノーベル賞とも評される「ブループラネット賞(※1)」 を2009年に英国のニコラス・スターン卿とともに受賞している。

教授によると、「社会的共通資本」は、自然環境(山・森・川・海・大気など)、社会的インフラ(道路・公共交通機関・ガス・水道など)、制度資本(病院・学校・金融・司法など)の3つに大別され、ひとつの国ないし特定の地域が、豊かな経済生活を営み、優れた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような自然的・社会的装置を意味する。それは社会全体の共通財産として、社会的基準に従って管理、運営されるものである(※2) 。