幅広い研究テーマをカバーし、社会課題の解決に取り組む専門人材の輩出に力を入れる名古屋大学大学院 工学研究科。生物の形をヒントにした「バイオ・インスパイアード」という観点で材料複合工学の研究に取り組む工学研究科長の小橋眞教授に、工学の魅力と可能性を聞いた。(連載第8回、バックナンバーはこちら)

トナカイの鼻はなぜ赤いか その理由を材料開発に応用

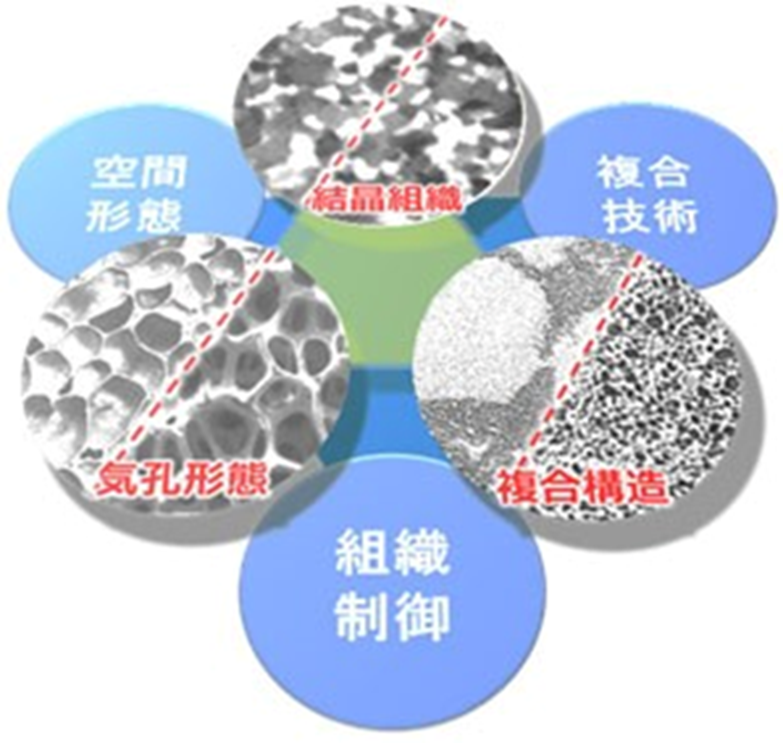

「工学研究は、取り組むべき社会課題を抽出し、数学や科学的知見を駆使して課題解決の糸口を見出すことによって、社会に貢献するために体系化されたものです。自分の研究が社会の役に立つことこそが、工学研究の醍醐味です」と名古屋大学大学院工学研究科長の小橋教授は話す。小橋教授は、さまざまな生物の形や仕組みにヒントを得て、高機能な材料を開発する材料複合工学を専門としている。生物にインスパイアされて開発を行うことから、「バイオ・インスパイアード」な学問とも呼ばれる。

例えば、トナカイの鼻は毛細血管が発達していて、常に温かい血液が流れていることで、赤く見える。