元国土交通省河川局長として、日本のダム・河川事業に辣腕を振るい、退官後はベストセラー『日本の謎は「地形」で解ける』(PHP文庫)を執筆するなど、作家としても活躍する竹村 公太郎氏の連載コラム。第31回は、「子供の自然体験と社会性の関連について」がテーマ。現代の社会に必要なことを語ってもらった。

自然体験と社会規範

新型コロナウイルスの流行以降、子供たちにはオンライン授業が広まり、さらに外で遊ばずゲームする時間が昔と比べて多いという。しかし、子供は画面上ではなく現実の環境から大事なことを学ぶ必要がある。それは自然の中で学ぶ「恐怖」である。

20年前、ある会合で文部科学省初等中等教育局の幹部があいさつに立った。「自然体験を多く持つ子供は、道徳観が優れている」というスピーチであった。驚いてしまい、早速彼に「自然体験と道徳の関係の根拠はあるのですか?」と尋ねた。彼は「スピーチの基になったデータはあります」と喜んで提供してくれた。

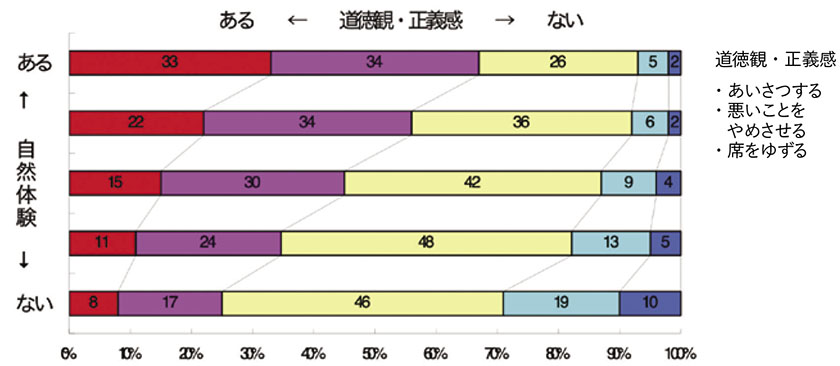

それは文部省(現文部科学省)が全国の小中学生1万1123人に行ったアンケート結果であった。子供たちが川、海、山で遊んだ体験があるか否か、子供たちはどの程度の道徳観を身につけているか、というもので、アンケート結果を分かりやすくした図が(図1)である。

図からは自然体験と道徳観が明瞭に関係することがわかる。自然体験があるほど、あいさつをしたり、席を譲ったりする社会規範を身につけている。

いったいこの理由は何か? 2年以上時間がかかったが、生物の進化と脳のメカニズムにたどり着いた。

1998年「子ども体験活動に関する調査」(出所:文部省「青少年教育活動研究会」)

喰うか、喰われるか

続きは有料会員になるか、この記事の購入後にお読みいただけます。

- 1

- 2