地域の自立はエネルギーの自立から

農林業の卓越した中山間地は自然エネルギーの宝庫である。古代から20世紀の初頭に至るまで、人びとは自ら近くの野山に出向いて、枯木を集めたり、灌木を伐り出したりして調理用、暖房用の燃料を調達していた。その後、都市化がすすんで木質燃料が市場で取引されるようになると、市場向けの薪炭生産が中山間地の重要な生業(なりわい)となった。

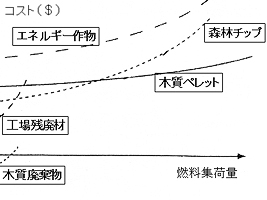

この状況を一変させたのが1960年代に始まる「燃料革命」である。大量に輸入される安価な石油に押されて、薪や炭はあっという間に市場から消えていった。前にも述べたように、1立方メートルの木材は発熱量において1バレル(159リットル)の原油とほぼ等価である。

続きは有料会員登録後にお読みいただけます。

- オンラインでは実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載

- 登録月(購入日~月末)は無料サービス

- 環境設備の導入・営業に役立つ「補助金情報検索システム」も利用可能

- 月額

- 1,300円(税込)

- 年額

- 15,600円(税込)