一貫してビジネスと生物多様性分野の専門家として事業開発やコンサルティング業務を実践されている日本総合研究所の古賀啓一氏に、基本的な生物多様性に関する考え方から最新動向、ビジネスへの展開まで幅広く語っていただくコラム。第1回は世界で発生している事象をもとに生物多様性へのつながりを解説してもらった。

北海道の知床岬に携帯基地局が建設されることに国内外の懸念が高まる事態となった。国際会議を通じて太平洋クロマグロの漁獲枠が5割増しになった。世界的に山火事が頻発した。これらはいずれも2024年のニュースで、関連業種業界によってはビジネス上の身近な問題として認知されているかもしれない。しかし、自社とは縁遠いと考えている業種業界にとっても対岸の火事ではない。なぜなら、これらに共通した問題意識が「生物多様性」であり、近年注目が集まっている「自然資本」であること、そして、今も身近で発生し続ける問題から示唆を得なければ思わぬところでリスクを抱えることにつながるからだ。

本連載では4回にわたり、生物多様性・自然資本に関する初歩的な理解から、今後どのようなビジネス上のリスク・事業機会が発生しうるのか、そしてビジネスと生物多様性が両立した未来がどのように実現できるのかについて、事例を交えながら解説する。

まず、冒頭の3つの事例について説明する前に、本テーマの入り口で躓く原因となる「生物多様性」と「自然資本」の関係について整理したい。それぞれの定義は明確だが、その関係については今も議論があるところなので分かりにくいという声を多く聞く。誤解を恐れずに簡略化すると、生物学・生態学等のアカデミア視点で見たものが「生物多様性」、ビジネス視点で見たものが「自然資本」と説明できる。

「自然資本」については、食料や化石燃料、鉱物など、生物・非生物を含む自然の恵みを生み出すストックと説明されることが多い。他方、「生物多様性」の定義でも、「生物」に限定されると思われがちだが、生息する環境を構成する風や日当たり、土壌といった無生物の環境である生態系も含めた概念となっている。もともと生物多様性を研究するアカデミアから危機が指摘され、そしてビジネスとの関係が深いことが世界の共通認識となったことで、自然資本としてビジネスとの関係性に関する理解が広まりつつあるというのが現状なのである。

図 1 生物多様性と自然資本の関係

出所)日本総研

さて、冒頭の事例を通じて、改めて生物多様性・自然資本との関係を考えたい。

まず、知床の事例は、通信事業者が携帯電話の基地局を新たに整備しようとしたものだ。国立公園であり世界自然遺産にも指定される希少な自然を破壊することに対して、環境保護団体の意見書が関係省庁に提出されたほか、署名活動、ユネスコの日本政府に対する照会につながるなど社会的関心が集まっており、工事が中断する事態となっている。この点のみに着目すると、通信事業者が基地局のための土地という自然資本を開発する、という関係のみに見えてしまうかもしれない。しかし、基地局を新設しようとする背景にはインバウンドを含む観光需要への対応があったことから、関連する交通・宿泊・飲食等の産業とも無関係ではない。また、この基地局の電源設備として太陽光パネル群を建設することが計画されており、基地局以外にも一定の面積の土地開発を行うことが問題視されている。太陽光発電という再生可能エネルギーが開発の免罪符にならないということは、本件に限らず、グリーン電力等の利用を進める企業にとっても無視できないだろう。

次に、太平洋クロマグロの事例は、消費者としても身近なものかもしれない。漁業を通じて資源が減少し絶滅危惧種にも指定された経緯はあるものの、漁獲制限を通じた資源管理の効果が表れたということで、国際会議を経て漁獲可能な量を1.5倍に増加できたというものだ。漁業者のみならず食品業界や外食業界においても明るい話題だが、漁業資源が回復するまでには一定期間の厳しい資源管理が必要だったこと、サンマやウナギなど他の多様な水産資源で危機的状況が続いていることを鑑みると、問題の広がり、解決の難しさに気づかされる。さらに、水産業界以外でも天然資源の採取に頼る業種・業態であれば、資源の採取量・速度が再生産されるものに見合っているのか、将来的な枯渇が危惧されれば回復までの規制につながるのではないかということは、水産業界の相似形として想像しやすい。

最後に、世界的な山火事の増加について、昨年は豪州東部やブラジルのアマゾン、米国ハワイで大規模な火災があったほか、今年に入ってからも米国カリフォルニア、ロシアのシベリア、極東での森林火災が発生しており、その原因の一つに気候変動に伴う気温の上昇が挙げられている。山火事の影響は生息地の破壊はもちろん、周辺の工場・事業所等での事業の継続性や森林資源の利用計画にも影響するほか、気候変動対策としての森林の効果にもダメージを与え、気候変動をさらに助長させる恐れがある。また、山火事後に、農地利用の拡大や本来その地域に生息していない生物の侵入等が起こり、元の生態系に戻らない場合もある。山火事に限らず、洪水や干ばつなど、気候変動が生物にもたらす影響は多岐にわたる。気候変動問題については企業の認識も浸透しているところではあるが、生物多様性・自然資本の視点からも関連が深い問題なのである。

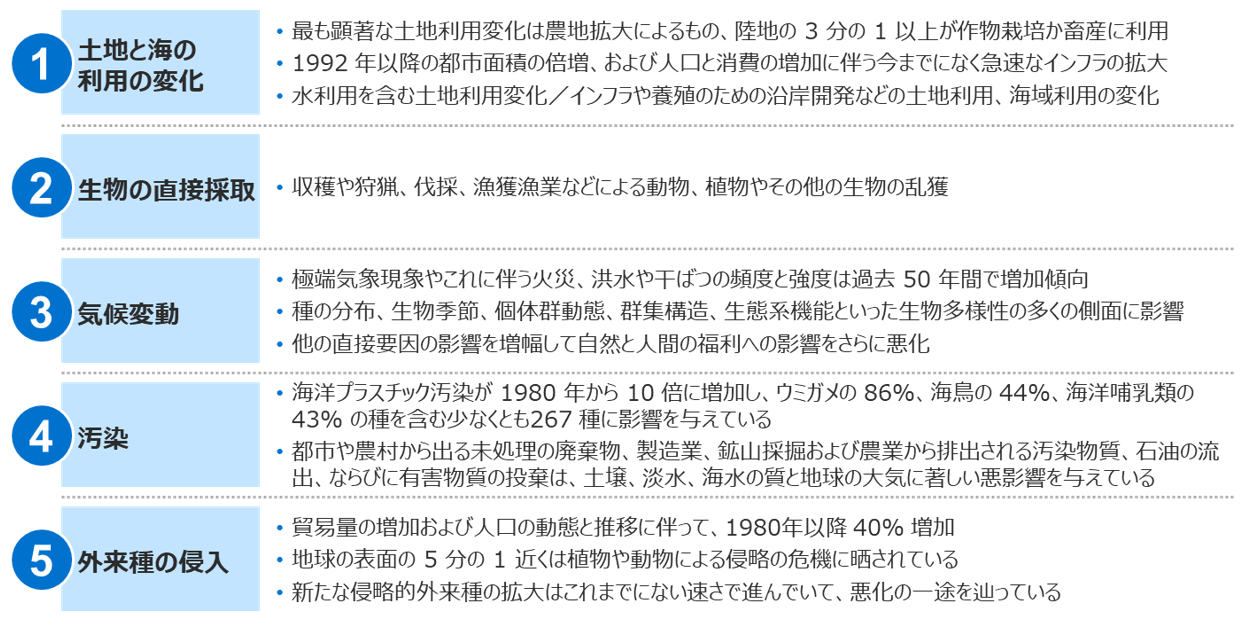

これらの3つの事例は、科学的な共通見解としてまとめられた生物多様性の減少につながる5大要因と紐づいている(図2)。基地局は土地の利用変化、クロマグロは生物の直接採取、山火事は気候変動の具体例となる。ちなみに残る2つは汚染、外来種問題である。これまで自社と地球規模での自然資本の問題との関係が結び付きにくかったかもしれないが、身近にある問題として想像しやすくなったのではないだろうか。そして、気候変動と違ってすべての企業が同じテーマ(例えばCO2削減)に取り組めばいいのではなく、自社事業と自然資本の関わりを改めて見直す必要があることにも留意したい。

図 2 生物多様性に大きな影響を与えた5つの直接要因

自社の事業がこれらのリスクにさらされていないか、事業活動を通じてこれらの影響を与えていないかということを見直すことは、自然資本を直接・間接的に利用する事業の持続可能性につながるとの認識も広まっている。特に金融機関においては持続可能な社会の実現に向けたお金の流れを作る動きが加速しており、TNFDに代表される情報開示を促進している。情報開示に取り組む多くの企業の現状は、自社とVCの自然との接点がどこにあり、どのような自然資本に頼っているのか、事業活動を通じてどのような影響を与えているのかを整理するという段階であり、取り組みはこれから始まるところである。

次回は自然資本に関連して進む国際・国内ルールの動向を確認し、どのような未来が近づいているのかを解説する。