経済産業省は2022年7月、省内横断組織として「大臣官房Web3.0(ウェブ・スリー)政策推進室」を設置した。企業の資金調達・税制・事業体などの事業環境を整備する担当課室やコンテンツ・スポーツ・ファッション・アートなどの業種担当課室が一体になって、デジタル庁や金融庁などの関係省庁と協働し、ブロックチェーン(分散型台帳)を基盤としたweb3に関連する事業環境課題を検討する。同推進室の具体的な取り組みや今後の展開などについて、室長である浅野 大介氏に話を聞いた。

次世代の分散型インターネット、web3に注目が集まる

現在、NFT(非代替性トークン、英:Non Fungible Token)などのトークン(暗号資産)を用い、ブロックチェーン上でユーザー自らデータの管理・活用を行い新しい価値を創出する動きが日本を含む世界中で急速に広がっている。さらに、Z世代と呼ばれる若者世代を中心にメタバースが新たなコミュニケーション手段となりつつある。このようにデジタルの重要性が高まる中で、新しいビジネスフィールドとしてweb3.0(以下「web3」)分野に注目が集まっている。

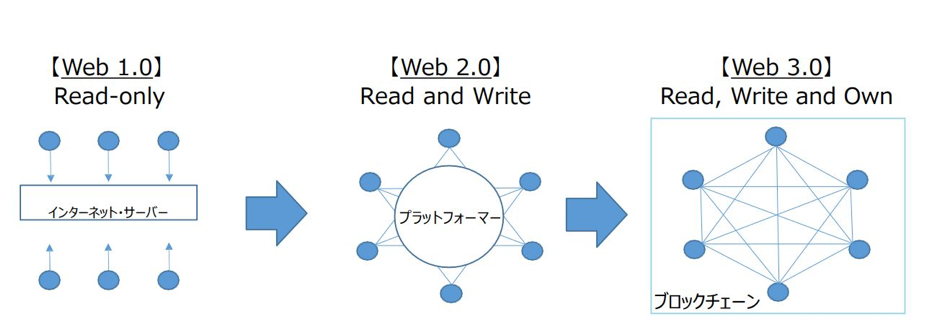

デジタル技術の発展に合わせてweb社会は3つの段階に分けられる。インターネット導入初期の一方通行のコミュニケーションであるweb1、SNSなどにより双方向のコミュニケーションが可能になったweb2がこれまでのインターネットだった。web3は、ブロックチェーン技術により管理者が不要で、データが改ざんできず、個人がデータを所有し管理できる次世代の分散型インターネットのことを指す。ビジネスとしては、ブロックチェーン、メタバース、暗号資産、NFTに関連するものが多い。

web3ビジネス参入には税制と会計が壁になる

しかしながら、日本でweb3関連のビジネスを行おうとすると税制、会計制度、法制度、知財の権利関係など事業を行う環境としては課題が多い。そのため、web3のスタートアップ企業などは、日本と比べて事業環境が整っているとされるシンガポールなどに本社を構えるケースが多く、海外へ人材が流出してしまっていることが問題となっている。

シンガポールではキャピタルゲイン(資産の売却によって生じる利益)課税は基本的になく、後述の、トークンの含み益に対しても課税がない。そのためweb3関連の企業が集まっており、日本人実業家も多い。

課題のなかでも特にボトルネックになっているのが「税制と会計制度」だという。

浅野氏は「web3のプロトコル(インターネット基盤)レイヤー、アプリケーションレイヤーの皆さんが次々に海外に出て行ってしまっているという状況があり、今まさに税制改正を要望しています。企業が発行・保有するトークンが含み益とみなされ、法人税の課税対象となることが大きな障壁になっている。

要するに手元にまだ現金収入がないにもかかわらず法人税の支払いが発生し、手持ちの暗号資産を売却・現金化して納税しなければならない現状があります。それを避けるため、スタートアップ企業が海外に出て行ってしまうことが大きな問題となっています。

こうしたさまざまな事業環境の問題を解決するため、国内の事業環境整備を急ぐ必要があると考え、推進室設立に至りました。世界的にマネーロンダリングなど犯罪対策的なことで暗号資産の規制を強めなければならないという動きはありますが、それとこれは別の問題です」と、推進室設置の経緯について話す。

また、個人の暗号資産による収入は雑所得とみなされ、株式のキャピタルゲイン課税は約20%の課税であるのに対し、最大55%の総合課税対象となる。

さらに、暗号資産に係る会計基準が曖昧であるため、暗号資産を保有する企業は監査法人によるチェックが受けられず、適正意見が出ない。これによって上場企業の参入が困難になっている。

「新しいビジネスのweb3というものに対して法律、税制、監査慣行・会計基準などの事業環境が整えられていないという状況です。スピード感を持って関係省庁と調整をしていきます」と、浅野氏はweb3スタートアップ、大手企業、投資家たちにとって「ビジネスができない環境」を本腰を入れて改善していくと語った。

今後の制度改正 目安は3年

事業環境整備のため、「web3.0推進室」としては今後、まず一番に税制の改革を金融庁とともに進めていくという。並行して会計監査の慣行にも変化を起こしていきたいが、監査に関してはルールというよりは「文化」という側面が大きい。今ある産業やこれから起こる産業を支援しながら実例を作り、少しずつ現状に合ったものへ変化を促していく。

制度改革のスピード感については、「遅いと言われてしまうかもしれませんが、順調にいって3~5年。国民の理解や業界慣習などを0から進めていくことになるので、それでも短いくらいだと私は思っています。世論次第ですが、あまりに時間がかかりすぎると市場の勢いを維持できないので、3年以内に業界が『だいぶ進んだな』と感じられるよう、アクセルを踏んでいきます。

その後は将来的にこのブロックチェーン技術というものがどのぐらい今後のIoTの社会やSociety5.0社会で基盤になり得るのかを考えていく。そこに対しての研究開発については長期的に投資を行っていきます」

浅野氏は、短期的には税制と監査制度をはじめとする事業環境の整備、中・長期的にはブロックチェーン技術などweb3の在り方についての検討と投資を行っていくとの姿勢を示した。

(第2回へ続く)