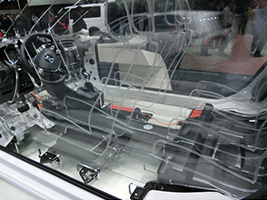

EV(電気自動車)の性能を大きく左右するリチウムイオン二次電池。その価格についてはこれまで、高値安定が続いてきた。EV販売量が伸び悩むなか、量産効果による価格低下が難しいと言われてきたが...。もしかすると近年中に、価格破壊が起こるかもしれない。

「三重苦」のうち、充電インフラは当面、変化なし

航続距離、充電インフラ、そしてリチウムイオン二次電池の価格。

続きは有料会員登録後にお読みいただけます。

- オンラインでは実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載

- 登録月(購入日~月末)は無料サービス

- 環境設備の導入・営業に役立つ「補助金情報検索システム」も利用可能

- 月額

- 1,300円(税込)

- 年額

- 15,600円(税込)

- 1

- 2